Sponsored by 愛知県

前編では、地域での事業開発に関心のある企業の経営者や担当者が、地域課題解決型ワーケーションのモニターツアー1日目として訪れた、伊勢神宮と関わりが深く、神々に愛される歴史豊かな漁業の島「篠島」の魅力と課題に触れるフィールドワークの様子をお届けした。

後編では、ツアー2日目に訪れた「日間賀島」の様子をお届けし、最後に2日間のツアーを通して感じた地域課題解決型ワーケーションの可能性についても考えていく。前編の篠島に続き、この記事を読んでいる方には、日間賀島を旅するように、そして所属する企業もしくは個人としてどのように関わることができるかを想像しながら読んでいただけたら嬉しい。

自然と食が織りなす非日常の観光地「日間賀島」を歩く

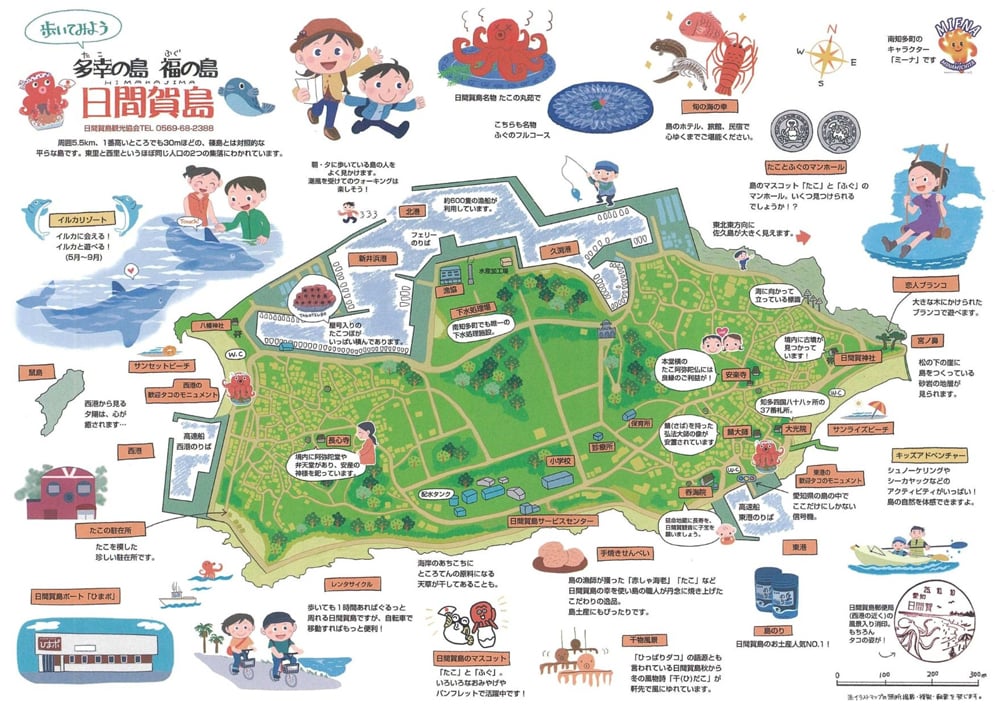

2日目は、愛知三島の真ん中に位置する日間賀島を訪れた。簡単に日間賀島の概要を紹介すると、島の面積は0.77㎢、周囲は約5.5km、篠島同様に島全域が三河湾国定公園に指定されている。人口は令和6年12月末時点で1,645人、主な産業は篠島同様に水産業と観光業。水産業は「多幸の島、福の島」と言われていることもあり、たことふぐが有名である。木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)が流れ込む伊勢湾に、矢作川や豊川が流れ込む三河湾と、大河が運ぶ豊かなミネラル分を含む漁場に囲まれている。観光業は民宿・旅館、飲食店、お土産店が立ち並び、 観光入込客数は愛知三島で最も多い。

「名古屋から一番近い島」という観光PRもあり、河和港からはじめに停まる島で、約20分で着くアクセスの良さも大きいのであろう。また、レンタサイクルや電動キックボードも港すぐ近くで借りることができ、さらに東側のサンライズビーチでは、夏休みにいかだを作って遊ぶ体験やシュノーケリング、シーカヤックなどの自然体験ができる「キッズアドベンチャー」を子連れの家族向けに実施している。

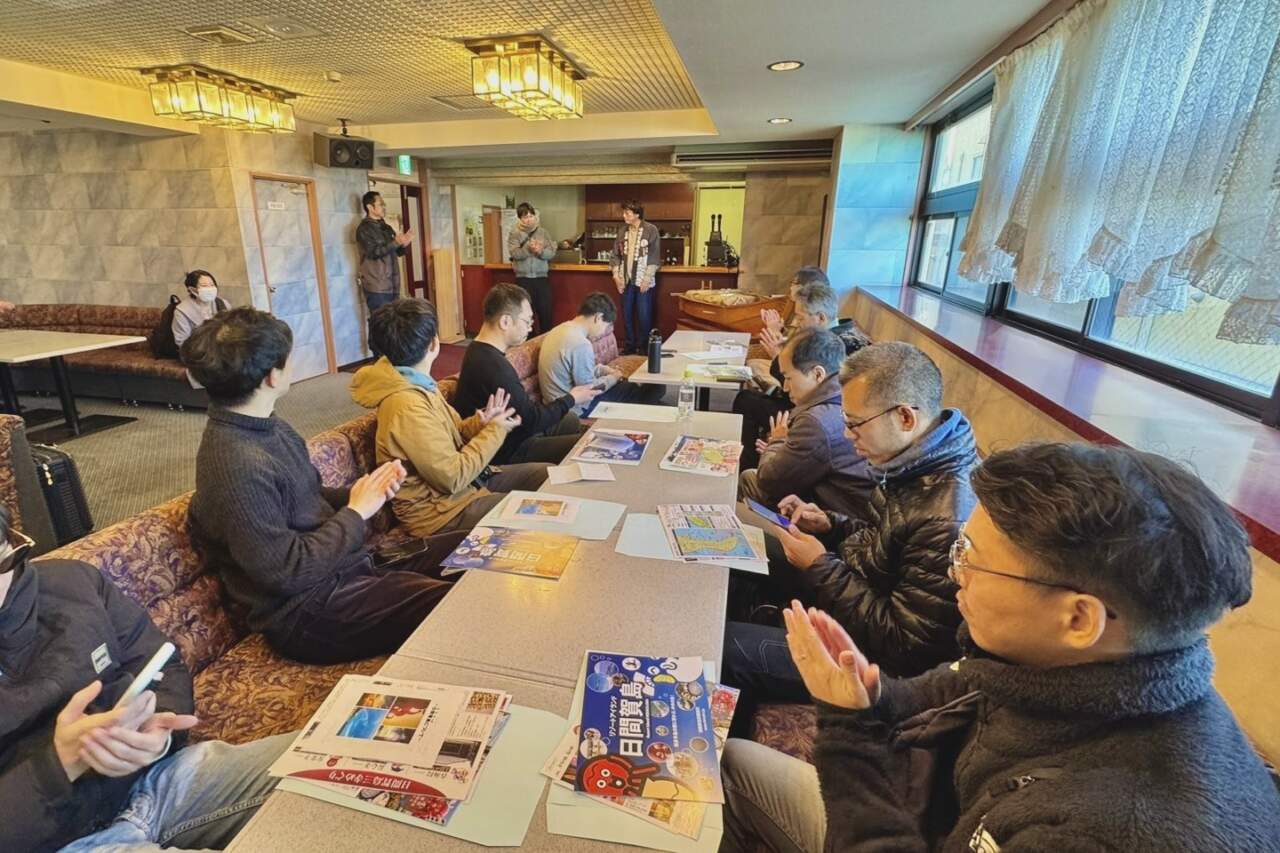

日間賀島西港に到着し、港のすぐ近くにある旅館「大海老」(たいかいろう)のラウンジにて、日間賀島観光協会青年部の高瀬さん、大田さん、中山さんの3名から挨拶をいただいた。3名は観光協会の仕事をしながら、それぞれホテルや民宿を経営している。3名からは、島をフィールドワークする中で気づいたことがあれば後ほどの意見交換の際に教えて欲しいとメッセージをいただいた。その後、参加者10名から自己紹介をしている時に朗報が入り、今日しらすが水揚げされたとのことで、加工場にも立ち寄りができることになった。

その後、日間賀島を探索するフィールドワークへ。日間賀島は離島の中で日本一人口密度が高い島で、実際に歩いてみると西港側は家が密集していて、小道や坂道、Y字・T字の分かれ道が多く、この先には何があるんだろうと、ワクワクしながらのまち歩きだった。また、たこの島ということもあり、たこのマンホールや干しだこを随所に発見することができた。

その後、少子化による生徒数の減少で、2023年3月に廃校となった旧日間賀中学校を訪れた。76年の歴史と学びが詰まった学校であったが、現在は本土にある南知多中学校に統合された。日間賀島には江戸時代中期から約250年続く「日間賀島ぎおん祭り」という1年間の漁の安全と豊漁を祈願した伝統的な祭りがある。そこでは日間賀中学校の生徒が授業で習った島太鼓を披露するそうだ。現在は地域のクラブ活動として引き継がれたが、続いてきたものがなくなるというのはやはり寂しい気持ちになる瞬間だった。

続いて、当日水揚げされたと朗報のあった、しらすの加工・販売を行う「丸幸有限会社」を訪れた。代表の北川さんが洗浄・釜ゆで・乾燥・選別の工場内の工程を丁寧に案内してくださり、実際にできたての釜揚げしらすを試食させていただいた。参加者全員、あまりの美味しさに感動していたのが印象的だった。丸幸は「日間賀島から海のめぐみを食卓へ」をコンセプトにしており、製造だけでなく、直売店を併設、Eコマースも即日配送ができる体制、日間賀島東港近くにはカフェも展開しており、できたての海の幸を提供している。

現状維持の観光に新たな風を(観光協会青年部との意見交換)

フィールドワークを終えた一行は大海老ラウンジに戻り、観光協会青年部の大田さんなど3名と1時間程度意見交換を行った。冒頭、大田さんからは青年部の若い世代の目線で、日間賀島の観光における課題をお話いただいた。

「先代の人たちが観光業を発展させた今の日間賀島がある中で、現在も観光で訪れる人がいることが当たり前になっていて、そこに満足してしまっている、焦りがない状態が逆に危機感を持っている」点を挙げた。「2020年の新型コロナウィルス感染拡大を期に、観光客数はそれまでの20万人台から10万人台に一時減少したが、その後は戻ってきている中で、今やっていることを維持できればという保守的な考え方がある」という。一方で「この状態がずっと続くとは限らないため、将来に向けて何かアクションしていかないといけないいう気持ちもある」という。

なぜ未来の島を担う若い世代が保守的な考え方になるのか。そこには「人口減少がリアルに起きていて、日間賀島も年間数人の出生数になっていて、今の状況から人口が増えることはないと思っている。そうした未来において、家業を自分の子供世代に継いでほしいとは思えず、むしろ自分の好きなことや安定的に稼げることをやってほしい。自分の代で終わりになるから現状維持でよいとなってしまう。それ以前の世代は、小さい時から祖父や祖母から、将来は自分が継ぐんだぞというなんとなくのレールがあったが、それも将来への不安が今より小さかったのと、働き方がこれだけ多様になった社会で、当時の常識も通用しない」という。

そのような状況に対して、参加者からは今の子供世代が自ら家業を継ぎたい、日間賀島で働きたいと思う取り組みが何かできないか。それぞれの民宿や個人単位で新しいアクションをするのはどうしても周りの目もあって動きづらいから、同じ思いを持った人の集まりで、面として取り組みはできないか。働き方が多様になっていることをプラスに、一人が複数の仕事をする働き方を若い世代から実践できないか。また、逆にそういった働き方をしている副業人口や関係人口を外から受け入れし、島に関わってもらえないかという意見が出た。

さらに、web上で宿泊などの予約ができるOTA(Online Travel Agent)の話が出た。「現状、民宿ごとに使っているOTAが異なる、もしくは1民宿では手数料がかかり利益率が下がるという理由からOTAを使っていない状態がある」という。それに対して参加者からは、観光協会として島の民宿やアクティビティ体験の予約・管理を一括でできる仕組みを導入できないかという意見が出た。協会での一括管理については、「過去に検討をしたが、初期コストや維持コスト、そもそも誰が管理するのかという部分で話がまとまらず、実行には至らなかった」という。

その他にも、一人ずつがどういう島の未来を描いているのかを見える化できると、面の取り組みの方向性が見えたり、日間賀島に愛着を持っているリピーター層、もしくは新たにインバウンド向けのコンテンツ開発を進め、これまでと違う流れをつくったり、日間賀島でしかできないことや日常的にやっていることを体験プランにして企業研修につなげるといったいろんなアイデアが出た。大田さんは最後に、「今日の出会いとお話をきっかけに次につながることを一緒に考えていけたら嬉しい」とおっしゃった。

日間賀島の未来の観光の在り方を考えるきっかけとなる意見交換だった。ぜひ読者の方にも考えていただけたら嬉しい。

2日間の振り返り 〜ツアー参加者の声〜

篠島、日間賀島でのフィールドワークおよび事業者との交流を終え、最後に参加者同士で振り返りを行った。

まず、篠島については以下のような声があった。

「篠島の歴史に触れることができ、そのおかげで島に対する『付加価値』について気づきを得ることができた」

「伊勢神宮との関わりを前面に出すことで、様々なコンテンツに紐付けすることが可能であると感じた」

「漁業が単なる産業ではなく、島の文化や暮らしと密接に結びついた営みであることを改めて実感できた」

「島の経済安定性が伝統文化の維持に不可欠であることが分かり、新たな収益源と関連付けなければ伝統を維持し続けられないと思った」

「人が集まり、事業を営む場所が確立できれば、若手の漁師の安定収益確保や、新たなビジネスへ挑戦しやすくなる環境が生まれると思った」

「観光地において老朽化施設の増加は復活を停滞させてしまうため、国や県など行政が支援し、更地や空き家施設の活用促進事業を推進することで、官民一体となり改善していく活動が必要だと思った」

「民宿の再生といった『点』の考え方ではなく、エリア・島全体という『面』からあるべき姿を考え、あの空き民宿の場所がどういう位置付けなのかを一緒に考えてみたいと思った」

「あるべき理想の姿と現状を可視化し、何に取り組み、どんな効果を期待し、何を改善、継続するか未来のロードマップを用意できれば、より具体的な意見交換が図れると思った」

参加者の声からは、篠島の歴史・伝統文化を活かした取り組みや地域資源を活用した新たな特産品開発、空き家や空き民宿の利活用や人が集まる場所づくりなどが事業開発の可能性としてあがった。

続いて、日間賀島については以下のような声があった。

「中学の閉鎖に伴い本土に行くことで、子供たちに良い学習環境を提供できると思った一方で、本土の利便性や環境に慣れると島の魅力に気づけなかったり、愛着心が薄れる気がした。非常に難しい問題であるが、Uターンなど将来的に島との繋がりを保てる取り組みがないと、島民だけでの観光業は難しいと感じた」

「中学校の活用方法を決めることで、短期間ながらクリエイティブな事業展開が可能だと感じた」

「学校は屋外・屋内共に使おうと思えば自由度が高いので、島民の方が好きなことを実現する場所になると良いと思った」

「島民が当たり前に感じている食事が、いかに豊かな食卓かを考えさせられる瞬間だった」

「シラスの釜揚げした瞬間の味は忘れられません。この為に島に来る価値があると思った」

「漁港や加工現場はどうしても入りづらい印象がある中で、オープンに対応してくださる姿勢は観光業を行うまちにとって大切なことだと思った」

「個別の取り組みが有機的に結びつき、『面』として島全体がどのような観光地を目指すのかという中長期的なビジョンが必要だと思った」

「一体感のある観光体験を提供するためには、各施策を結びつける大きなテーマやコンセプトの設計が重要だと感じた」

「日間賀島で仕事の領域を広げ、島内の所得を向上させるという発想で、地域が面となり強みを発揮できる組織づくりが必要だと思った」

参加者の声からは、島民の愛着づくりや廃校の利活用、漁師さんの収益アップにもつながる体験コンテンツの開発、日間賀島全体の観光戦略づくりなどが事業開発の可能性としてあがった。

ワーケーション全体の感想としては以下のような声があった。

「篠島と日間賀島で雰囲気が違った。共に人口減少に直面して課題も多くあるが、対策のアプローチは異なるんだろうと思いました」

「島の方々と直接的な交流があったことで、観光客目線ではなく、地域の人々の視点で島を捉える機会が得られました」

「実際に事業をやられている方の話はやはり分かりやすく、本音の部分を聞くことができて良かったです。『課題と魅力が共存する』現場に立ち会えたことは、大変貴重な機会でした」

「参加者の方々がどこの企業で何をしていて、何のために訪れたか理解できたため、ランチタイムなどに色々と話をすることができて良かった」

「参加者全員が自分ごととして捉えて、今できるアイデアを出し、新しい可能性の種を作れたのは大変有意義な時間でした」

「他者の意見から新しいアイデアが生まれたり、ひとつの意見を深めたりできたのは大変魅力的な経験でした」

「参加者や地元の方々との意見交換の時間をもっと深め、じっくりと話し合うことで、より多角的な視点や新たなアイデアが生まれていくと思いました」

参加者の声からは、篠島・日間賀島それぞれ違う特性がありアプローチは異なる点や島の課題を他人事ではなく自分事として捉えられた点、いろんな業種の企業・職種の人たちで参加することで気づきや発見がある点などが全体の感想としてあがった。

地域課題解決型ワーケーションの可能性

最後に、筆者が2日間のツアー参加を通して感じた、地域解決型ワーケーションの可能性を考えていきたい。

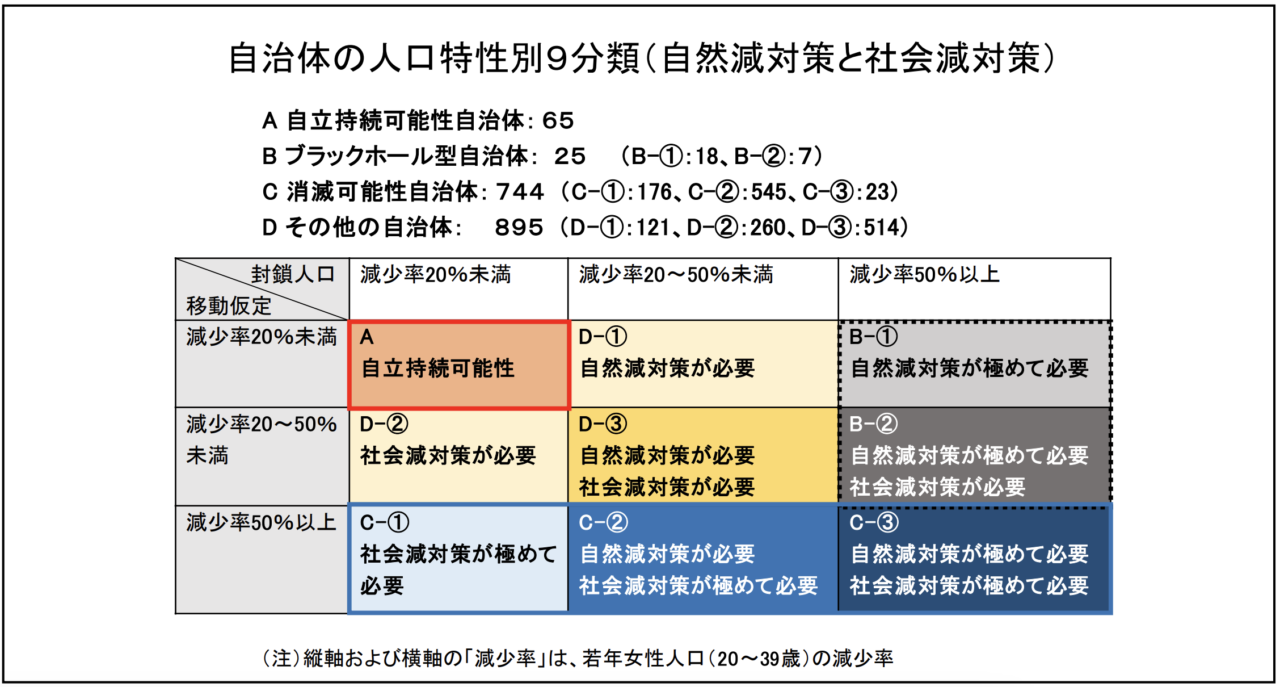

まず、マクロな視点で1つの調査データを見てみる。それは、本格的な人口減少時代の到来に際して、未来として選択し得る望ましい社会(未来選択社会)の実現のために、今後どのような政策に取り組むべきなのかを議論する民間有志の会議「人口戦略会議」が昨年12月に発表した、地方自治体「持続可能性」分析レポートだ。そこには、2050年までの30年間で20歳~39歳の若年女性人口の減少率が50%を超えると予想される自治体「消滅可能性自治体」が記載されており、今回のモニターツアーのフィールドである篠島と日間賀島の管轄自治体の南知多町はC-②に該当している。

今回、実際に現地を訪れ、島の人たちとお話をしてみて、そのリアルさをより実感した。このまま何もアクションがなければ、本当に消滅してしまうんじゃないかと思う課題が山積している。でも、篠島と日間賀島で出会った人たちは、その危機や課題をネガティブに捉えるのではなく、一人ひとりできることを日々模索し、一つずつアクションしている。なにより、初めて会ったよそ者である私たち参加者に本音で話をしてくれた。この本音で話せる関係性がつくれるか、つくれないかは大きな分かれ道になる。

なぜなら、地域課題解決型ワーケーションは受け入れる地域側と参加する企業側双方の「関わりしろ」を見つけることがポイントである。今回のテーマ「事業開発」であれば、地域が抱える魅力・課題と企業が展開する事業・サービス、もしくは個人の経験・アイデアのマッチングができるかどうか。さらに、お互いの人柄や想いに共感できるかどうか。そのためには、島を歩く、五感で魅力に触れる、島の人に話を聞く、みんなで議論する。そういったプロセスがなければマッチングや共感は生まれない。物理的な距離がある離島ともなければ、より人と人の距離感や本音で話せる関係性は大事になるだろう。

今回のツアー後、島の事業者から参加者と「空き家活用」や「海産物のブランディング」、「新しい観光のあり方」などで関わりを探っていきたいというフィードバックがあり、今後、個別での打ち合わせを実施し、マッチングが生まれていくかもしれない。離島ワーケーションをきっかけに新たな関わりしろが生まれることを願うばかりだ。

島の人にとっての日常は外の人にとっての非日常。その島にしかない魅力は外の人だからこそ見つけることができる。

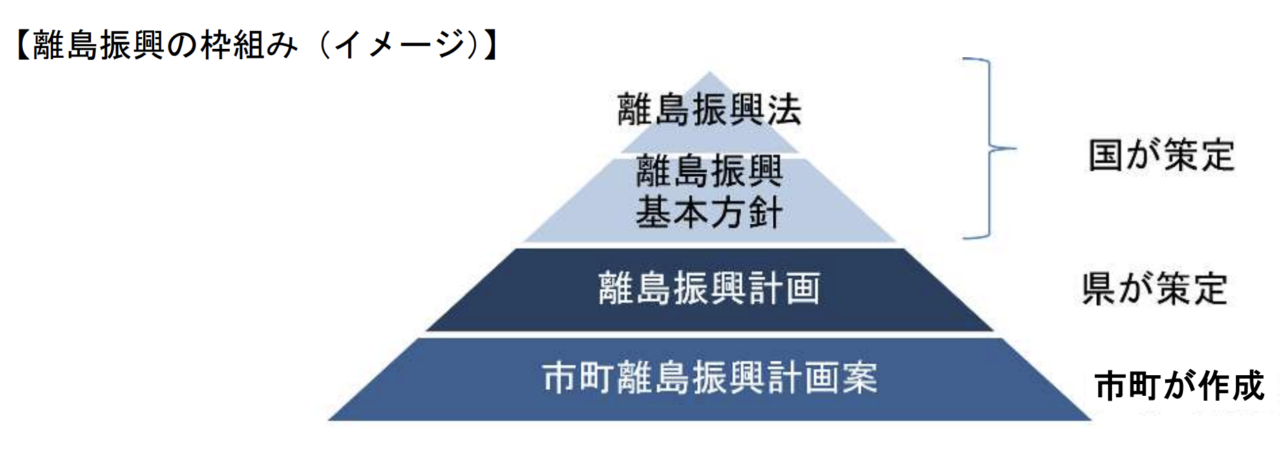

もう1つ、ミクロな視点で1つの計画を見てみる。それは離島振興法の第4条第1項の規定により、県が国の離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針に基づき、西尾市及び南知多町が離島住民の意見を反映して作成した市町離島振興計画案をできる限り尊重して定めた計画「愛知県離島振興計画」だ。そこには、人口推移や産業別人口などの定量面から、概況・課題や取組の視点などの定性面が整理され、その上で愛知三島の目指すべき姿と取組の方向などの全体像が記載されている。

今回のツアーでは、全体像を全員で共有し、目指すべき姿から議論するまでの時間はなかったが、参加者の振り返りで篠島と日間賀島両方とも共通であがったキーワードが「面」であった。篠島では「民宿の再生といった『点』の考え方ではなく、エリア・島全体という『面』からあるべき姿を考え、あの空き民宿の場所がどういう位置付けなのかを一緒に考えてみたいと思った」、日間賀島では「個別の取り組みが有機的に結びつき、『面』として島全体がどのような観光地を目指すのかという中長期的なビジョンが必要だと思った」といった声だ。この全体像を捉えた視野やアプローチで島の課題や未来を議論できるか、できないかは大きな分かれ道になる。

なぜなら、地域が抱える課題は単一的なものでなく、いろんな要因が複雑に絡み合う複合的なものである。さらに、一人ひとりの状況や立場、考え方、見方によっても課題の認識は異なるのが現実だ。たった1つの点を見て、1つの方向からアイデアを考えても木を見て森を見ずではないが、表面的なもので、地域全体の課題解決には程遠いであろう。それよりは、複数ある点から共通するものや関連するものを線にし、全体像として面として見える化することで、島の本質的な課題が見えてくるかもしれない。

こうした地域課題の解決は地域との密接なコミュニケーションが重要である。なぜなら、地域の状況、島民一人ひとりの状況は日に日に変化しており、現場のリアルな課題と向き合っているのは島に住み、事業を営んでいる人たちだからだ。そのため、面をより正確に捉えるために、一つひとつの点とも向き合い、より地に足の着いた感覚も取り入れることが大事だからだ。

地域課題解決型ワーケーションは、その点と面を行き来することで、地域のポテンシャルを外の視点を持った参加者がさらに引き出してくれる可能性を秘めているのかもしれない。その行き来を繰り返す先に、企業の事業開発×地域の課題解決が実現する未来が離島から生まれるのかもしれない。そんなことを想像させてくれた、充実の2日間だった。

ワーケーションをきっかけに企業の事業開発や地域共創を進めたい担当者は、ぜひあいちの離島での実施を考えてみてはどうだろうか。

【ワーケーションへのお問い合わせはこちらから】

あいちの離島運営事務局(株式会社パソナJOB HUB ※愛知県事業委託先)

【参照サイト】愛知県離島振興計画(2023年〜2032年度):

【参照サイト】あいちの離島(ホームページ)

【参照サイト】あいちの離島(Facebookページ)

【参照サイト日間賀島観光協会

【参照サイト】丸幸有限会社

【参照サイト】大海老

【関連記事】離島から企業の事業開発×地域の課題解決を実現する 〜あいちの離島ワーケーション モニターツアーレポート(前編)〜

Tadaaki Madenokoji

最新記事 by Tadaaki Madenokoji (全て見る)

- ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(後編)〜 - 2025年3月11日

- ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(前編)〜 - 2025年3月11日

- 持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(後編)〜 - 2025年3月10日

- 持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(前編)〜 - 2025年3月10日

- 離島から企業の事業開発×地域の課題解決を実現する 〜あいちの離島ワーケーション モニターツアーレポート(後編)〜 - 2025年2月28日