日本には、創業100年を超える企業が世界で最も多い国と言われている。しかし、近年の大きな社会課題である人口減少や少子高齢化に伴う人材不足や後継者問題などによって、日本経済の基幹であったものづくり産業は衰退傾向にある。

こうした状況の中で、経済産業省は地域住民や観光客などとの交流を通して、ものづくり企業の魅力や価値を知ってもらう取り組みとして「地域一体型オープンファクトリー」を推進している。その背景には、いよいよ開催が迫る大阪・関西万博もオープンファクトリーの後押しになっている。というのも、万博会場にものづくり企業が出展し、訪れた国内外の人たちにアピールする動きがあるためだ。

今回、四国経済産業局主催のメディアプロモーションの一環として、Livhubのライターである萬里小路(までのこうじ)が1泊2日の高知ツアーに参加した。なお、高知ツアーの2週前には同様の愛媛ツアーにも参加した。愛媛は製造業を中心とした企業への訪問であったが、高知は製造業や工芸だけでない農業の取組にも触れる機会となった。

その点も含めて、前編ではオープンファクトリーの概要や訪問した地域の紹介、高知の伝統工芸品である「刃物」と「和紙」に関わる4事業者、後編では「酒」と「農業」に関わる4つの事業者で見学・体験したことや印象に残ったことをお伝えする。

はじめに 〜オープンファクトリーとは?〜

はじめに、「オープンファクトリー」についてどのような取り組みかを紹介する。四国経済産業局から提供いただいた資料から抜粋すると、オープンファクトリーとは、『ものづくり企業が生産現場を外部公開したり、来場者にものづくりを体験してもらう取組で、「工場」=「付加価値を創り出す現場」と捉え、「見せる側」が「見る側」へ真剣に発信することに主眼を置いた取組』となっている。

さらに、今回のツアーのテーマである「地域一体型オープンファクトリー」については、『ものづくりに関わる中小企業や工芸品産地など、一定の産業集積が見られる地域を中心に、企業単独ではなく、地域内の企業等が面として集まり、生産現場を外部に公開したり、来場者にものづくりを体験してもらう取組』(引用元:経済産業省 近畿経済産業局「令和4年度 地方経済産業局連携による地域一体型オープンファクトリー等を中心とした地域企業群の「予定調和のない共創」を繋ぐ「ナレッジシェア・ポート(知識移転の場)創出」実証事業 報告書)となっている。

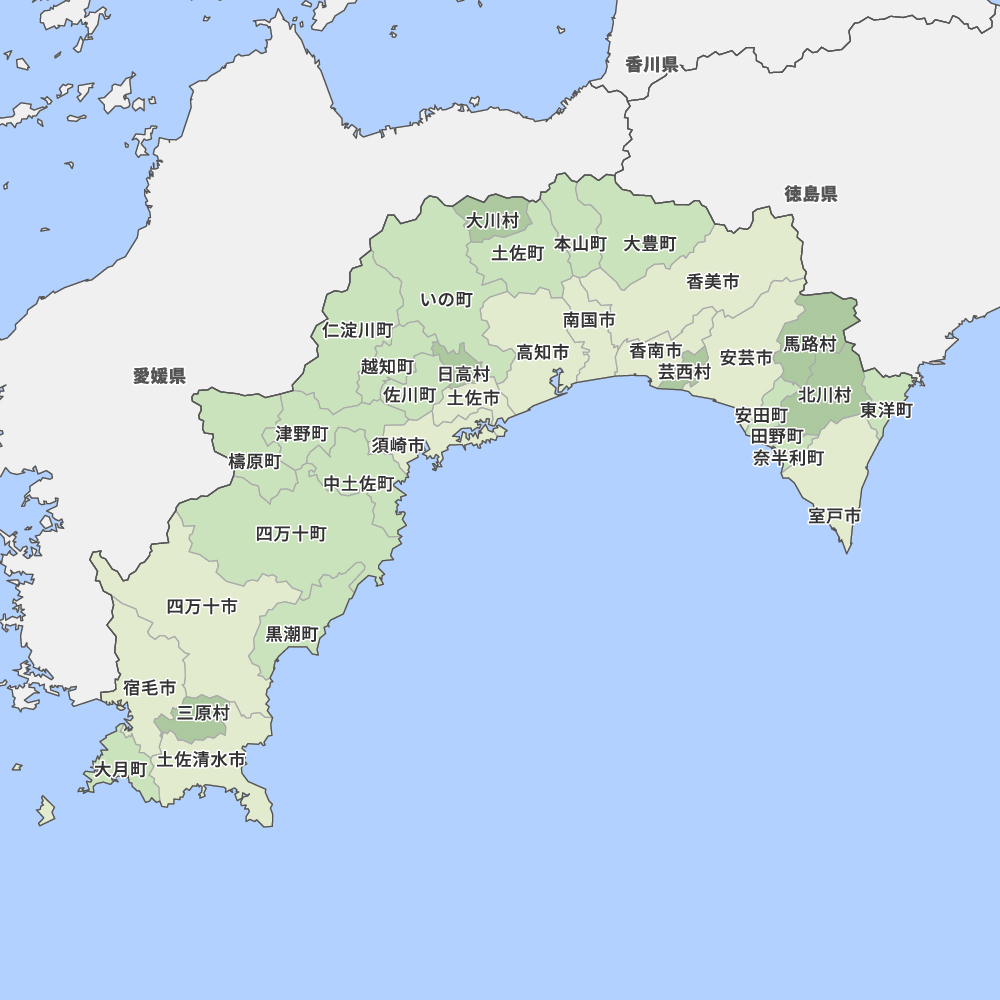

今回の高知ツアーでは四万十町、土佐市、いの町、香美市の4市、計8事業者を訪問。その内、奥四万十エリアに区分される四万十町は5事業者を訪問。また、二淀川エリアに区分される土佐市といの町は日本三大和紙産地であり、土佐和紙に関わる2事業者を訪問。これらは「地域一体型」として、地域内の企業等が「面」として集まっていることがわかる。

一方、今回のツアー段階では、まだ地域一体型として完成されたものではなく、これから官民連携でどのように仕組み化・自走化していくかのフェーズである。この観点から、後編最後ではオープンファクトリーを地域一体型の取組にしていくための視点やアクションも考えていきたい。

ツアーで訪問した地域について

今回のメディアプロモーションにて訪問した地域は四万十町、土佐市、いの町、香美市の4市。簡単に4市の地域について紹介する。

四万十町は、高知県の西部に位置し、日本最後の清流と称される「四万十川」が流れる。この地は四万十川の恵みからあおさ海苔や川えびなどが特産品として有名。さらに、川の清らかな水を使った日本酒が醸造されており、香り豊かでまろやかな味わいが特徴で、自然と酒文化が調和した心癒されるまちである。

土佐市は、高知県の中部に位置し、太平洋に面した温暖な気候で、美しい青が特徴の「仁淀川」の上流に位置する。この地は刃物や文旦、和紙といった伝統工芸品の生産地として有名で、紙製品の展示や体験ができる施設がある。国内だけでなく海外の人にも人気を集めており、伝統と自然が調和した心温かいまちである。

いの町は、高知県の中北部に位置し、四国山地の豊かな自然に囲まれ、「仁淀川」の中流から下流域に位置する。この地は土佐和紙の発祥地として知られ、1000年以上続く伝統は今も継承されている。和紙を活用した創作活動が盛んで、国内外から訪れるアーティストもおり、伝統と紙文化が調和した創造性のあるまちである。

香美市は、高知県の東部に位置し、緑豊かな山々と美しい川に恵まれ、白髪山を水源とする物部川が流れる。この地は土佐打刃物が伝統産業として有名で、精密で丈夫な刃物は職人技の結晶と言える。さらに、龍河洞などの自然遺産や歴史的遺産が数多く存在し、伝統産業と観光産業が調和した対照性のあるまちである。

使用する用途や場所、背丈などによって自由な形で造ることが特徴の土佐打刃物

刃物は世代を超えるものというDNAが受け継がれている黒鳥鍛造工場

はじめに、四万十町本堂にて山林用、農業用、 狩猟用、家庭用など多種多様な刃物の製造・販売・修繕を展開する黒鳥鍛造工場。明治初期に初代・梶原平次氏が鍛工場を創業し、以来150年以上に渡り、時代に合わせた刃物づくりを行いながら、「一本一本手打ち鍛造し、鉄と鋼を組み合わせ、量産品には無い理にかなった形状を自在に作り出す」を大切に、現在は6代目・梶原弘資氏がその技術と伝統を継承している。訪問当日は製造工場から併設する店舗を案内いただいた。

高知は昔から温暖で雨の多い気候から樹木の生育に適しており、林業が盛んな場所で、その木の伐採に打刃物が造られてきた歴史がある。製造現場では数名の職人が鍛造から研磨までを淡々と行う姿が印象的だった。扱う刃物は包丁だけでなく、鎌、鍬(くわ)、鉈(ナタ)、斧など様々で、さらに形も、重さも、デザインも異なる刃物たち。見学を通して、なぜこれだけの種類の刃物を製造し、しかも機械ではなく手作業で鍛造しているのか、梶原氏に尋ねた。

梶原氏は「お客様によって用途、体格、筋力、職業、仕事内容、使い方、使う環境などは全て異なる。そのため、機械で均一化されたものを製造していてはお客様が本当に求めるものに応えることはできない。だから、技術に終わりはない。そして、黒鳥はつくって終わり、売って終わりではなく、その後のメンテナンスまで、お客様一人ひとりと直接対話をして修繕する」とおっしゃった。

その貪欲に考える姿勢、鍛造から研磨まで一貫して行える体制、代々受け継がれてきた技術、これらが融合することによって、土佐打刃物が自由鍛造と言われるクリエイティビティにつながっていると感じた。

機械と職人両方の技術を融合した刃物を世界に届ける穂岐山刃物

続いて、香美市土佐山田町にて主に業務用包丁の製造・卸や海外への輸出等を展開する穂岐山刃物。1919年に初代・穂岐山時衛氏が営業所を創業し、以来100年以上に渡り、伝統的な打刃物づくりを行いながら「常に最新の技術、素材に取り組み、新しい切れ味をお届ける」を社是に、現在は3代目・穂岐山信介氏が率い開発製品を国内外へと広めている。訪問当日は製造工場を案内いただいた。

刃物問屋から事業を開始し、包丁や鎌、農機具用機械部品刃物などの生産を経て、1963年に土佐で初めてステンレス包丁を製造。その後、現在の穂岐山刃物の看板技術である「ロール鍛造」による製造を70年代に展開。これによってハンマー等で叩く旧来の製造ではできない大量生産を可能にした。80年代には京セラ社とセラミック包丁を生産。90年代以降は自動研磨システムの開発や海外への輸出展開を行い、「世界にインパクトを与える中小企業」としてグローバル大賞2024の奨励賞を受賞した。見学を通して、なぜ一問屋から始まった会社がグローバルに展開するにまで至ったのかを穂岐山氏に尋ねた。

穂岐山氏は「土佐刃物は800年以上の歴史がある。刀鍛治の技術が奈良から高知へと伝わり、高知で培われた農業・山林用の打刃物の技術と融合し、現在にまで受け継がれてきた。私たちはその伝統を守りながらも、さらに進化させることに創業からずっと挑戦してきた。新技術や新素材、新製法、新市場を常に意識し、製造・生産を進めてきた」とおっしゃった。

その一方で、全てを機械化するのではなく、職人による手作業の工程も入れたハイブリッドでの製造によって、世界40カ国以上に生産・輸出できる量を確保しながら、穂岐山刃物しか生み出せない付加価値が世界で評価されるまでのブランドになっていると感じた。

薄さと丈夫さを兼ね備えた特徴から幅広い用途で使われる土佐和紙

新しい価値を生み出し和紙の文化を継承する井上手漉き工房

続いて、土佐市高岡町に手で紙を漉く「手漉き和紙」の製造・販売等の事業を展開する井上手漉き工房。明治後半期に初代・井上寅八氏が生産を開始し、以来100年以上に渡り、自然の恵と先人たちの知恵で生み出された手漉き和紙を「静かにひっそりと息づく自然からの贈り物」として、現在は4代目・井上みどり氏がその技術と魅力を伝えている。訪問当日は工房を案内いただいた。

和紙職人として一人前になるのには最低10年と言われる。井上みどり氏の義父で3代目・井上稔夫氏が約20年前に突然他界。その後、義母が10年ほど工房を続けるが、年齢と共に廃業を考えることに。そんな時、義父が漉いた和紙を見て、その美しさに感動し、井上氏は一つの決断を下す。約27年間勤めた会社を辞め、4代目を継承。はじめは義母に教わりながらの日々が続く。一通りの工程を習得した頃に、ある90代の和紙職人さんの「自分の技術はまだまだ」という言葉に衝撃を受け、焦ることなく、いま自分にできることを一つひとつやっていこうと決心した。見学を通して、偉大な義父の存在や4代目というプレッシャーとどのように向き合い、アクションしてきたのかを井上氏に尋ねた。

井上氏は「義父のノートにあった『和紙は心で漉く』という言葉を読んで、自身がなぜ和紙に惹かれたのか、何を伝えたいのかと向き合った結果、手漉き和紙は植物と水でできた『自然からの贈り物』だと気づいた。さらに、土佐和紙は300種類以上あることが他の和紙にはない特徴だと知った。それらをヒントに、すすきを使って紙の色を染めてみたり、高知が生産量日本一である生姜の廃棄される部分を再利用して緩衝材にしてみたり、日本の伝統工芸である組子細工の製作中に出る不要な部分を再利用してクッションにしてみたりと、色々とチャレンジしてきた」とおっしゃった。

和紙と同じ自然や伝統といったものから新しい価値を生み出すことによって、1000年以上の歴史がある手漉き和紙は後世に受け継がれるのだと感じた。

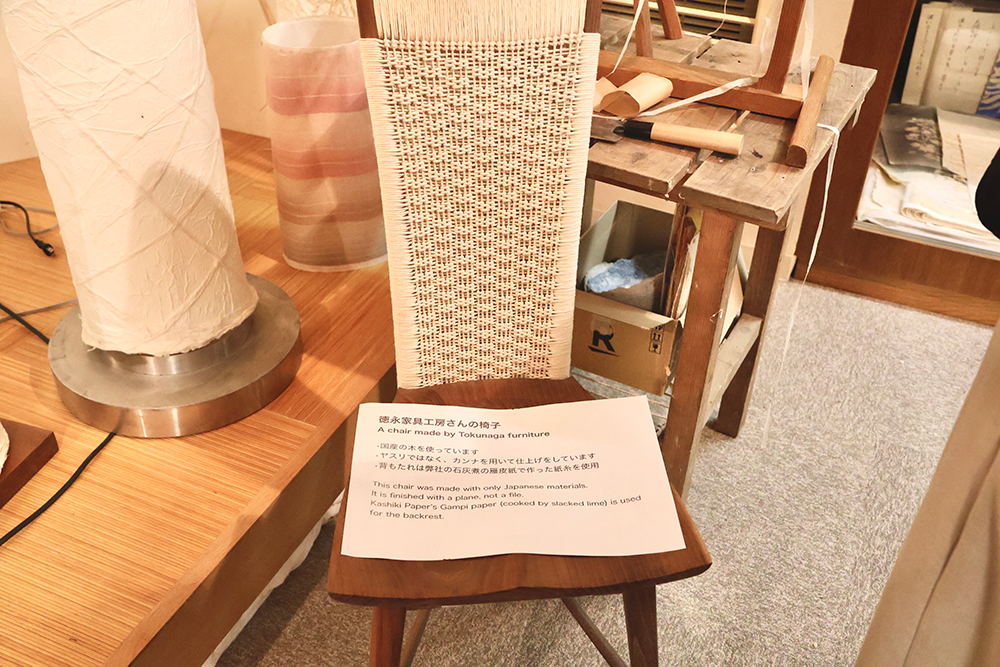

技術と芸術を融合し和紙の文化を継承する鹿敷製紙

続いて、いの町神谷にて国産原料のみを使用した和紙を製造・販売等の事業を展開する鹿敷製紙。1950年に当時、神谷村の村長であった濵田政美氏が手漉き和紙の会社を設立。その後、手漉き職人の減少から機械抄き和紙での製造を1970年代に開始し、「国内産原料を使用した和紙を国内外に提供することで後世に残る仕事に寄与し、持続性のある社会づくりに貢献する」を企業理念に、現在は4代目・濵田博正氏と妹の濵田あゆみ氏がその文化を伝承している。訪問当日はショールームと工場を案内いただいた。

多種多様な紙を作れることが特徴の一つである土佐和紙は画材だけでなく、その保存性の高さから文化財や書物の修復、かばんや文具などの日用品と幅広く使われている。しかし、時代と共に和紙の存在は薄れていく。特に人手不足は深刻で、原料を生産する農家の高齢化が進み、国産にこだわる鹿敷製紙もその打撃を受ける。そこで、これまでの分業体制から自分たちで生産から収穫まで行う体制に変更し、外国人観光客やアーティストなどを長期で滞在できる形で受け入れ、畑作業から皮剥ぎなどを手伝ってもらう取組や農福連携・紙福連携で障害者の方々に支援をしてもらう取組などを行ってきた。見学を通して、文化を継承するために大切なことは何かを濵田博正氏と濵田あゆみ氏に尋ねた。

これまでに30カ国200人を超える外国人が鹿敷製紙を訪れ、その人が新たな人を呼ぶ循環が生まれている。

博正氏は「安価な海外製も増え、いろんなものが消費される時代において、私たちは国産の良質な原料で、手漉きの風合いを感じられる機械抄きでの製造にこだわる。だから、新しいものや実用的なものをつくることは考えていない。むしろ昔に戻る感覚で、この紙をどう使うかは使う人の自由であってほしい。それが本質であり本物であると思っている」とおっしゃった。

一方、あゆみ氏は「そのこだわりが古臭いとか踏ん反り返っているとか、ネガティブなイメージになってはいけない。だから、原料や製法は守りながらも、見せ方や伝え方は多様にしていくことが大切。進学を機に高知を離れ、海外や東京で演劇に関わる活動をしてきた。その経験を活かして舞台芸術を通した和紙の発信を行っている」とおっしゃった。

代々受け継がれた技術と多様な表現がある芸術との融合によって、次の時代、世代に文化は伝承されていくのだと感じた。

高知を代表する伝統工芸品「刃物」と「和紙」からは、古くからの歴史や代々受け継がれてきた技術、継承する人の想いとこだわりに触れることができた。後編では引き続き四万十町内の「酒」と「農業」に携わる事業者訪問で見学・体験したことや印象に残ったことなどをお伝えする。

<後編に続く>

【参照サイト】黒鳥鍛造工場

【参照サイト】穂岐山刃物株式会社

【参照サイト】井上手漉き工房

【参照サイト】鹿敷製紙株式会社

【参照サイト】四国産業経済局

【関連記事】ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(後編)〜

Tadaaki Madenokoji

最新記事 by Tadaaki Madenokoji (全て見る)

- ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(後編)〜 - 2025年3月11日

- ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(前編)〜 - 2025年3月11日

- 持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(後編)〜 - 2025年3月10日

- 持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(前編)〜 - 2025年3月10日

- 離島から企業の事業開発×地域の課題解決を実現する 〜あいちの離島ワーケーション モニターツアーレポート(後編)〜 - 2025年2月28日