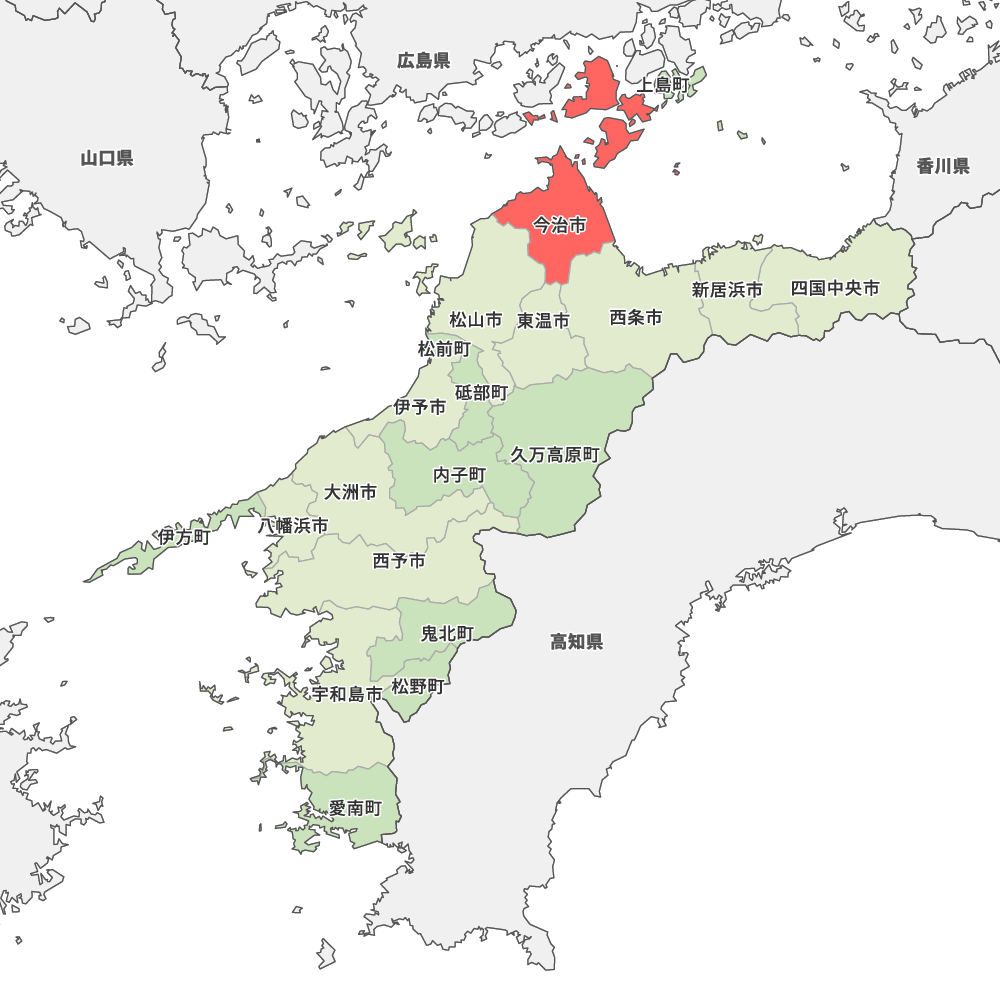

前編では、ツアー1日目に訪問した新居浜市と西条市のプラント関連企業2社の企業概要と実際に見学・体験したこと、印象に残ったことなどをお伝えした。後編ではツアー2日目に訪問した今治市のタオルや綿織物を手がける3社へ訪問。前編同様に、ツアーで見学・体験したことや印象に残ったことなどをお伝えし、後編の最後には筆者が感じたオープンファクトリーの魅力や可能性についても触れる。

訪問した企業と見学・体験内容の紹介(今治市)

3、人間中心から地球中心のものづくりにシフトするIKEUCHI ORGANIC株式会社

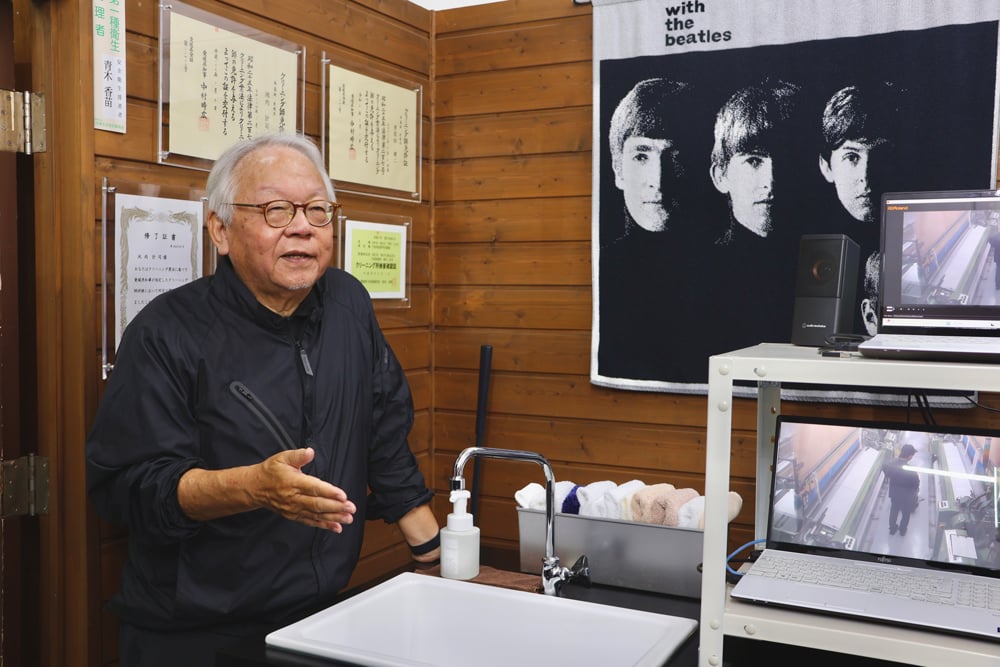

2日目はじめに訪問した企業は、今治市延喜を本社に、オーガニックコットン100%で作る今治タオルの製造・販売を事業展開するIKEUCHI ORGANIC。1953年に「池内タオル」として創業し、「最大限の安全と最小限の環境負荷」を経営理念に、約70年に渡ってオーガニックの原材料を使用した製造を手がけ、2014年には全製品、赤ちゃんが口に含んでも安全な認証を取得。訪問当日は、前半に池内計司代表にタオルの歴史からIKEUCHI ORGANICの未来についてのお話を聞き、後半にFactory Storeを見学した。

そこで印象に残ったことは「持続可能なものづくりの追求」。IKEUCHI ORGANICのものづくりの原点には「人間も自然の一部である前提に立ち、全ての存在とあるべき関係を築く」という考え方がある。それは単なるタオルメーカーではない。豊かな生活とは何かを提案する「トータルオーガニックライフスタイルカンパニー」という位置付けで、ものづくりを展開している。そこには綿花5000年とタオル200年の歴史が存在する。

簡単に池内氏からのお話をまとめると、綿花は約5000年前(諸説あり)にアフリカ・インド・南アメリカに存在する熱帯性植物で、日本には9世紀頃にインド〜中国〜高句麗経由で種子が伝来。当時の日本では気候的に育てるのが難しかったが、江戸時代以降にかけて栽培が拡大し、綿織物が普及する。

その後、明治の開国に伴い輸入が拡大し、タオルの生産が開始。今治では後の今治タオルの父である阿部平助氏が泉州地方(現在の大阪府南部)で製造されていたタオルに着目し、今治でタオル生産を開始。結果的に阿部氏のタオル生産はビジネス的にはうまくいかなったが、阿部氏が元々従事していた綿ネル生産で生じる先染の綿糸で廃棄となる残糸を使用してタオルにしたことが、後に「先染単糸の今治タオル」という独自の価値となる。

現在、日本で流通するタオルの約80%が海外からの輸入、約20%が国産、そのうちの約60%が今治、約40%が泉州と、この2地域が歴史的な流れもあり、国産タオルの中心になっている。(ちなみに、今治タオルは染めてから織る先染と、泉州は織ってから染める後染とがあり、それぞれ価値が異なる。)

池内タオルは、創業後は自社タオルを生産、1970年代に外国製のライセンスブランドのOEM生産を手がけていた。その後、松下電器産業(現在のパナソニック)にいた池内計司氏が家業を継ぎ、再び自社ブランド生産の挑戦が始まった。しかし、当初は反響がなく苦難の連続。そんな状況を打開するきっかけは、現在のIKEUCHI ORGANICの特徴の一つであるシンプルなデザイン。そこに100%風力発電で織るという環境に配慮した製造手法。その後もお客様へのPP(ポリプロピレン)のゼロ化や綿畑からタオルになるまでの工程をオープンにするトレーサビリティシステムの運用、使い捨てから永く愛用してもらうためのメンテナンスサービスの開始などを展開。その取組や認定の多くは日本初・業界初のものばかりである。

IKEUCHI ORGANICへの訪問を通じて、日本で綿が育てられなかったことや外国製の輸入が中心となり国産が衰退した歴史的な背景から、一般消費者による安心安全意識の醸成や環境への配慮といった時代の変化と向き合ってきたからこそ、持続可能なものづくりへシフトできたのではないかと感じた。2014年に池内タオルからIKEUCHI ORGANICへと社名を変更した際、創業120年にあたる2073年までに「赤ちゃんが食べても安全なタオルをつくる」という目標を掲げた。それは人間中心から地球中心のものづくりへの挑戦と言えるであろう。

4、染めるを通じて豊かさを提案する西染工株式会社

続いて訪問した企業は、今治市南大門町を本社に、タオルをはじめ、様々な繊維製品の染色加工等を事業展開する西染工。1954年に創業し、「人と地球の未来を見つめ『染め』を通して豊かな生活文化を創造します」を経営理念に、「環境にやさしい企業を目指して」を社員一同で取り組み、 オーガニック製品の認証も取得。訪問当日は、前半に工場を見学し、後半に山本代表に会社概要やこれまでの取組を紹介していただいた。

そこで印象に残ったことは「培った技術から付加価値をつくる」。西染工のものづくりの原点には「染まるものは何でも染めてみる」という考え方がある。創業から70年に渡って染め屋として培ってきた技術と染めてからの織りや縫製等にも対応できる生産体制の両輪で、染め屋にしかつくれない自社製品の開発に近年は挑戦。その中の一つであるプラチナナノ粒子加工で抗菌・消臭効果がある「PLATINUM WET TOWEL」は、2018年度の「OMOTENASHI SELECTION(おもてなしセレクション)」で金賞を受賞。

また、タオルの製造工程で染色加工した後に行う乾燥工程で、機械のフィルターに付着するホコリをあるものに生まれ変わらせた。それまで1日約240リットルも出るホコリは全て廃棄となっていたが、ホコリに可燃性があることに気づき、キャンプなどで使う着火剤として商品化に成功。製造するタオルは天然素材であるため、ホコリから有害な煙が出なく、廃棄物の削減へとつながった。そのような環境に配慮した取組が評価され、着火剤「今治のホコリ」は2022年度のグッドデザイン賞を受賞。

タオルの産地として今治では染色会社も発展し、ピーク時は26社程度が事業を展開。しかし、現在は7社まで減少。その要因には染色加工業ならではの受託による分業体制があり、多くの染色会社がタオルや繊維物の景気に左右されることに。西染工も当時は100%受託業務で売上を構成していたが、2014年頃から自社で商品開発に取り組み、2022年にアウトドアブランド「THE MAGIC HOUR」を立ち上げる。現在は売上の1割程度を自社製品で占めるまでに成長。将来的には海外への展開も視野に入れている。

西染工への訪問を通じて、「染」という一つの言葉、行為、技術から無限の可能性を感じた。私たちは毎日着る洋服からタオル、インテリアなど日常生活の中で「染」と触れない日はない。自然と好きな色を選び、身に着け、使い、並べ、「染」から豊かさや心地良さみたいなものを受けている。そんな「染」を日常においてより身近な存在と感じることで、「今使っているものはどんな人がどんな想いでつくったのだろうか」「そもそもなぜこれをつくろうと思ったのだろうか」「これは環境に良いものなのだろうか」「こどもに安心安全なものなのだろうか」など、ものの価値を考えることできるであろう。

5、織物の産地である今治の活性を目指す工房織座

最後に訪問した企業は、今治市玉川町を本社に、独創的でオリジナリティあふれる織物の企画・製造・販売を事業展開する工房織座。2005年に創業し、「織物で、あなたの『ものがたり』を愉しくする」を経営理念に、100年以上前の織機を復元改良し、世界でここにしかない織機をつくり上げ、マフラーやストールなどの織物を手がけている。訪問当日はアトリエを武田正利代表に、工場を梶弘幸氏に、直営ショップを武田英里子氏にそれぞれ案内してもらった。

そこで印象に残ったことは「ものづくりにおける自由度」。ロボットやIoTなどを活用した自動化・効率化が進む現代の製造業。作業にかかる時間を短縮したり、品質を均一にしたり、大量生産を可能にしたり、いろんな効果がある。その一方で、自動化・効率化すればするほど、職人が生み出す美しさや存在感など目には見えにくい感覚的な部分が失われていく。工房織座は創業して20年余りの今治では新しいものづくり企業ではあるが、その感覚的な部分を大切に自由度のあるものづくりと向き合っている。

武田氏は2000年を過ぎた頃から安価な海外製品の輸入が増え、国産が減る状況を見て、タオル織機の特徴を活かした「コットンマフラー」の開発を手がけ、大ヒットを生む。さらに、明治から昭和に使用されていた織機の研究を始める。そこで旧式の織機には、生産効率を優先する現代の織機では表現できない技術の可能性を見出し、タオルメーカーを退職して工房織座を創業。アトリエでは武田氏が復元させた明治時代の足踏み式の旧式シャトル織機を体験させていただいた。踏む強さ、速度、リズム。人力の機械だからこそ自由度のあるものができる感覚はこの体験があって初めて感じることができた。

プロデューサーの梶弘幸氏は、元々はタオルメーカーの出身で2015年に工房織座に入社。梶氏が入ってから長らく離れていたタオルを自社企画で発信していこうと「水布人舎」プロジェクトを始動。タオルの本質とは何かに立ち返り、触れた時の風合いや使えば使うほど愛着が湧く個性などを追求し、今治の職人たちと開発。プロジェクトとしているのは単に商品開発をするだけでなく、タオルの産地・今治の活性、日本の繊維産業の発展にもつなげていきたい意図がある。

工房織座への訪問を通じて、ものの見方を広げることが日本のものづくり産業の発展に貢献できると感じた。現在、製造業の多くが自動化・効率化を進め、低コストで大量生産が当たり前となった。私たち一般消費者もその言葉通り「消費」することが当たり前となり、一つひとつのものの価値を考えることや見出すことをしなくなった。そのことが良いか悪いかの話ではない。ただ、工房織座は自分たちの価値や織物の可能性を信じ、今日もものづくりをしている。少なくとも、その事実を現地で知った筆者はものの見方が広がった一人なのであろう。

おわりに 〜オープンファクトリーの魅力と可能性とは?〜

今回、メディアツアーとして大石工作所、ダイテックおよびGROUNDTAP BREWERY、IKEUCHI ORGANIC、西染工、工房織座を訪問したオープンファクトリー in 愛媛。各企業への訪問を通じて感じたことや印象に残ったことはそれぞれ触れさせていただいた。ここでは最後に、オープンファクトリーの魅力と可能性について、筆者視点で地域づくりの担い手となる人たちにお伝えしたい。

オープンファクトリーは、企業が一方的に参加者に工程を紹介するような工場見学ツアーではなく、その過程には体験や対話、それらを通じた刺激と学びがあり、そのインタラクティブ性がある点は魅力の一つである。今回のツアーも受け入れ企業の説明や案内に対して質問したり、率直に感じたことを伝える時間が設けられたり、実際にものや機械に触れたり、五感をフルに活用した内容であった。

その刺激や学びは今回の筆者のような参加者にだけあるものではない。受け入れをした企業や地域にも刺激や学びがあると思われる。ものづくりの魅力や価値を発信し、体験してもらい、自分たちのことを知ってもらえたというシンプルな嬉しさはもちろんのこと、参加者との対話を通じての率直な感想やフィードバックは自分たちのものづくりへの自信と誇りといった精神的な部分にも、これまでやってきた取組の改善や新しい取組への糸口といった行動的な部分にも良い効果を及ぼす可能性がある。これが単なる工場見学ではそこまでの効果はなかなか期待できないであろう。

また、企業単独で工場を開放するのではなく、今回のように愛媛県東予地方の3市による地域一体型で行うオープンファクトリーは、歴史や文化などその地域ならではの風土などを体感できるツーリズム性がある点も魅力の一つである。今回であれば、東予地方全体としては海や川など豊かな自然環境と温暖な気候や交通アクセスの良さなど地理的特徴からものづくりが発展したという独特の風土がある。新居浜市は住友グループの発祥地として重化学工業を中心に産業が発展し、西条市はうちぬき水が暮らしと産業を支え、今治市はタオルや織物の産地として産業の基盤をつくってきた。

地域ならではの風土が見える形での取り組みは、外からの参加者にとっては新しいツーリズムの体験へとつながり、それは一般的な観光旅行ではない、地域との関係性を育む効果があると思われる。その関係性の延長線には、地域への愛着形成からファンになるかもしれないし、関係人口として外から地域を応援するかもしれないし、地域への移住・定住につながるかもしれない。また、広く市民にとっては自分たちの住むまちの魅力の再発見につながるかもしれないし、こどもたちにとっては未来の地域づくりの担い手やものづくり産業の後継者になるかもしれない。いろんな層の人たちに波及する可能性がある。

これらの魅力と可能性を一つひとつ言語化し、目に見える形にして、地域内外に広めていくことで、関係するすべての人、企業、団体、自治体等が一体となって、持続可能な地域づくりが実現できるのではないだろうか。地域一体型オープンファクトリーはそのきっかけになる取組であると今回のツアーを通して感じることのできた充実の2日間だった。

【参照サイト】IKEUCHI ORGANIC株式会社

【参照サイト】西染工株式会社

【参照サイト】工房織座

【関連記事】持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(前編)〜

Tadaaki Madenokoji

最新記事 by Tadaaki Madenokoji (全て見る)

- ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(後編)〜 - 2025年3月11日

- ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(前編)〜 - 2025年3月11日

- 持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(後編)〜 - 2025年3月10日

- 持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(前編)〜 - 2025年3月10日

- 離島から企業の事業開発×地域の課題解決を実現する 〜あいちの離島ワーケーション モニターツアーレポート(後編)〜 - 2025年2月28日