日本の基幹産業として戦後以降、経済を牽引してきた「ものづくり産業」。現在、グローバル化に伴う世界各国との競争激化、デジタル化に伴う新産業への転換、人口減少・少子高齢化に伴う人手・後継者不足など多くの課題に直面している。

そのような状況下で、ものづくり企業が地域と接点を持ち、新たな取り組みやイノベーションにつなげる動きが進んでいる。さらに、地域側もものづくりを自分たちの魅力の再発見につなげ、外に向けて発信する動きが進んでいる。

これらの一連の取り組みを経済産業省は「地域一体型オープンファクトリー」として、地域への仕組み化や自走化を推進している。今回、四国経済産業局主催によるメディアプロモーションとして、1泊2日の愛媛ツアーに、Livhubライターの萬里小路(までのこうじ)が参加した。

前編ではオープンファクトリーの概要や訪問した地域の紹介、ツアー1日目に見学・体験したことや印象に残ったことなどを、後編ではツアー2日目に見学・体験したことや印象に残ったこと、筆者が感じたオープンファクトリーの魅力や可能性についてをお伝えする。

はじめに 〜オープンファクトリーとは?〜

はじめに、「オープンファクトリー」についてどのような取り組みかを紹介する。四国経済産業局から提供いただいた資料から抜粋すると、オープンファクトリーとは、『ものづくり企業が生産現場を外部公開したり、来場者にものづくりを体験してもらう取組で、「工場」=「付加価値を創り出す現場」と捉え、「見せる側」が「見る側」へ真剣に発信することに主眼を置いた取組』となっている。

さらに、今回のツアーのテーマである「地域一体型オープンファクトリー」については、『ものづくりに関わる中小企業や工芸品産地など、一定の産業集積が見られる地域を中心に、企業単独ではなく、地域内の企業等が面として集まり、生産現場を外部に公開したり、来場者にものづくりを体験してもらう取組』(引用元:経済産業省 近畿経済産業局「令和4年度 地方経済産業局連携による地域一体型オープンファクトリー等を中心とした地域企業群の「予定調和のない共創」を繋ぐ「ナレッジシェア・ポート(知識移転の場)創出」実証事業 報告書)となっている。

ここで着目しておくキーワードとしては「付加価値を創り出す」「地域内の企業等が面として集まる」「ものづくりを体験」の3つであろう。

「付加価値を創り出す」は、冒頭に記載したグローバル化に伴う世界各国との競争激化の側面から見ると、低価格で大量生産ができ、機能や品質も差が少ないコモディディ化した状態の中で、それらと何が違うのか、そのものづくりから生まれない価値は何かを持たせる必要がある。

「地域内の企業等が面として集まる」は、デジタル化に伴う新産業への転換という側面から見ると、1社のコストやリソースだけでは認知から施策の効果といったインパクトが出にくいため、それぞれの企業等が持つ強みや特性を活かし、組み合わせることでイノベーションの創出につながる可能性が高まるであろう。

「ものづくりを体験」は、人口減少・少子高齢化に伴う人手・後継者不足という側面から見ると、言葉や映像では感じることが難しい、工程一つひとつのディテールから技術者の熱量や想い、その地域でつくられてきた背景や風土などをリアルで感じ、本物や本質に触れることができる。

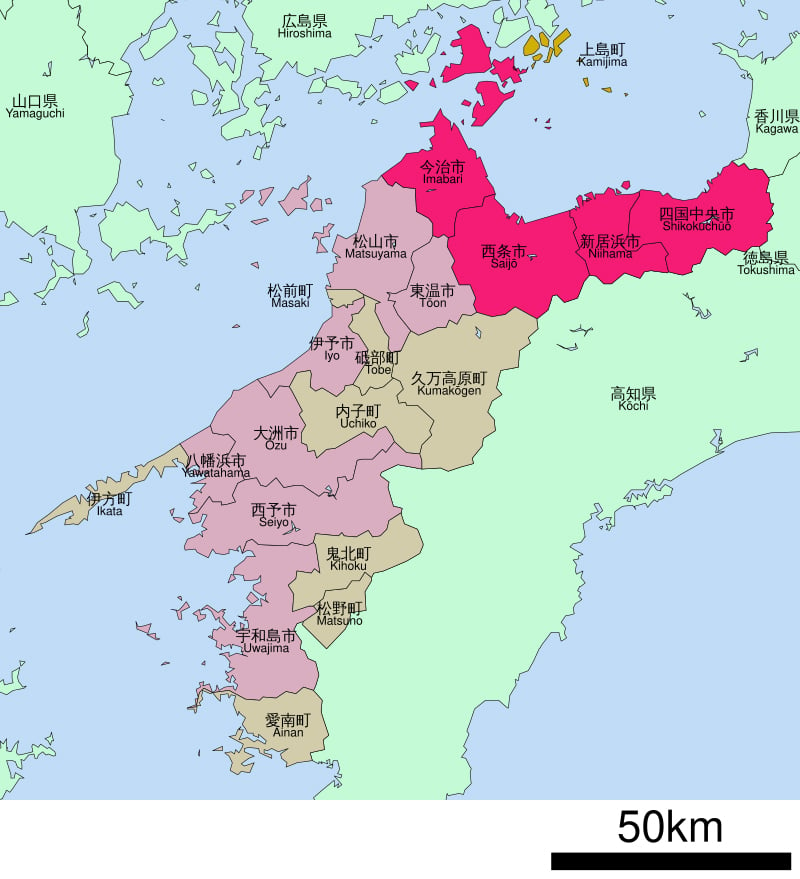

ツアーで訪問した地域 〜愛媛県東予地方〜

今回のメディアプロモーションにて訪問した地域は新居浜市、西条市、今治市の愛媛県東予地方の3市。簡単に3市の地域について紹介する。

新居浜市は、愛媛県の東部に位置し、北は瀬戸内海、南は四国山地が広がる。日本有数の産業都市、特に住友グループの発祥地として、重化学工業を中心に発展。市内には住友化学や住友金属鉱山の拠点があり、先端素材や化学製品の生産が盛んで、自然と工業が共存するまち。

西条市は、愛媛県の中央部に位置し、北は瀬戸内海、南は石鎚山系に囲まれている。山の清流をいかした「うちぬき水」は暮らしと産業を支えている。四国屈指の工業集積地、特に造船業や自動車部品製造業を中心に、鉄鋼や機械部品の製造が多く、多様なものづくり企業が集積しているまち。

今治市は、愛媛県の北東部に位置し、多島美が広がる瀬戸内海に面している。しまなみ海道の起点であり、「タオルの街」として国内外で広く認知がある。タオルの製造は100年以上の歴史があり、「今治タオル」がブランドとして確立され、製品の付加価値向上や海外展開が進んでいるまち。

3市それぞれの特徴から東予地方は、海や山などの自然と多様なものづくり産業が調和しており、各市で独自のものづくり文化を発展させてきたことがわかるであろう。そんな3市それぞれを代表するものづくり企業5社を今回のメディアツアーでは訪問させていただいた。

訪問した企業と見学・体験内容の紹介(新居浜市、西条市)

メディアツアー訪問した5社のうち、前編では新居浜市、西条市に位置する2社それぞれの企業概要と実際に見学・体験したこと、印象に残ったことなどを紹介する。

1、自社の技術をちょっとしたアイデアで身近なものにする株式会社大石工作所

はじめに訪問した企業は、新居浜市多喜浜を本社に、エネルギーや原材料の精製を行うための設備である「プラント」のコンストラクションやメンテナンス事業等を展開する大石工作所。1938年に創業し、「誠実奉仕を旨とし、浮利を追わず堅実経営をするべし」を経営理念に、80年以上に渡り、日本の基幹産業である『ものづくり』を守り、支え続けてきた。訪問当日は、前半に社員や家族が集うスペース「OISHI BASE」で大石憲一代表に会社概要やこれまでの取組を紹介していただき、後半に工場を見学した。

そこで印象に残ったことは「人とものの接点づくり」。大石工作所のビジネスはBtoBが主であるため、普段、一般消費者や市民が接する機会はほぼない。そのような企業が自分たちのものづくりの魅力や暮らしに欠かせない事業を展開していることなどを外に向けて公開・発信し、おもてなしを積極的に行っていた。

その一つとして、2019年に行われた東予エリア地域振興イベント「えひめさんさん物語」での「アーティスト in ファクトリー」。彫刻家・柳原絵夢氏とコラボし、プラントの廃材等を再利用した作品を置いた「OISHI PARK」を工場敷地内にオープン。地元に住むこどもたちなどに向けて、ものづくりの魅力や資源の再利用の大切さなどを伝えた。1日の来場者数はなんと約1000人という結果に。

この取組は大石工作所の社員が主体となって企画運営を行った。大石憲一代表は「社長一人でやるのではなく、社員全員が経営者感覚を持ち、どうすれば地域の人に喜んでもらえるか、自分たちの価値を届けられるかを考える。この一連の取組をやり切るという成功体験が会社の成長、地域の成長につながる」とおっしゃっていた。

大石工作所への訪問を通じて、ものづくりは人づくりであると感じた。人を大事することで、そこで働く社員一人ひとりがいきいきワクワクすることができ、そういった姿勢や環境で行うものづくりは地域の活性化にもつながる。その根底には大石工作所が創業される前の黎明期から伝わる「地方後栄策」(※)という考えが数百年という時を経た現在にもつながっているのかもしれない。

(※)住友別子鉱山株式会社の常務取締役であった鷲尾勘解治(わしおかげじ)氏が企画した新居浜の都市計画のこと。詳しくは創業前の黎明期から発展期、飛躍期などがまとまったこちらの「創業80周年記念誌」をご覧になっていただきたい。

2、ものづくりの技術を地域創生につなげる株式会社ダイテック&GROUNDTAP BREWERY

続いて訪問した企業は、西条市大町を本社に、医薬・食品・化粧品関連プラント向けサニタリー配管の製造等を展開するダイテックと、ダイテックの地域創生における新規事業であるクラフトビール醸造所・GROUNDTAP BREWERY。2003年に創業し、「他社でできないことを、 最高の品質でお応えする。」を経営理念に、営業、生産技術、製造、品質管理、検査、出荷、納品、その後のメンテナンス、アフターフォローまで一貫体制で安心のものづくりを展開してきた。訪問当日は、前半に港字北新地にあるプラント事業の工場、後半に大町にあるGROUNDTAP BREWERYを見学した。

そこで印象に残ったことは「技術の応用と地域文化の継承」。ダイテックのものづくりには「良い仕事は、良い環境から」の精神があり、工場内は特許設備や最新鋭の機材が整えられていた。そんな会社が、なぜクラフトビールに挑戦したのか。実は西条にはアサヒビール四国工場があり、ダイテックは工場の配管整備で関わっていた。

しかし、2022年に翌年1月末に操業終了が発表され、西条に根づいてきたビール文化の灯が消えてしまう。そこで一役買いたいとダイテックが配管製作で培った技術と西条の名水「うちぬき」を活かして、西条初のクラフトビールが誕生することに。「水が人々の生活を潤すように、私たちもビールを通してこの西条から多くの喜びをお届けしたい」という思いからダイテックの地域創生事業として展開されている。

醸造家には地元出身の山根大樹氏が着任し、地元産のブルーベリーや夏みかんなどを使うなど、地産地消のビールづくりが展開されている。また、ビールの原料である麦は、愛媛県や瀬戸内地域で多く生産されている「はだか麦」を使っている。食物繊維やカルシウムなどを多く含んでおり、健康にも良いとされるはだか麦を使用することは、地元農業を支えることにもつながる。

ダイテックおよびGROUNDTAP BREWERYへの訪問を通じて、良い技術にはものだけなく、地域文化を発展させるポテンシャルがあると感じた。今や全国各地に広まりつつあるクラフトビール。それぞれいろんな背景や経緯があると思うが、ダイテックにはものづくりの技術と地域文化の継承というストーリーがあり、その取り組みは地域への貢献につながっている。その地域にしかない独自の文化を守り、発展させていくヒントはものづくりで培った技術にあるのかもしれない。

GROUNDTAP BREWERY見学後はスタンディングスタイルのTAP ROOMにてビールとおつまみを堪能し、1日目のツアーは終了。2日目はタオルや織物の産地として知られる今治市を訪れる。

<後編に続く>

【参照サイト】株式会社大石工作所:

【参照サイト】株式会社ダイテック

【参照サイト】GROUNDTAP BREWERY

Tadaaki Madenokoji

最新記事 by Tadaaki Madenokoji (全て見る)

- ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(後編)〜 - 2025年3月11日

- ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(前編)〜 - 2025年3月11日

- 持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(後編)〜 - 2025年3月10日

- 持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(前編)〜 - 2025年3月10日

- 離島から企業の事業開発×地域の課題解決を実現する 〜あいちの離島ワーケーション モニターツアーレポート(後編)〜 - 2025年2月28日