Sponsored by 愛知県

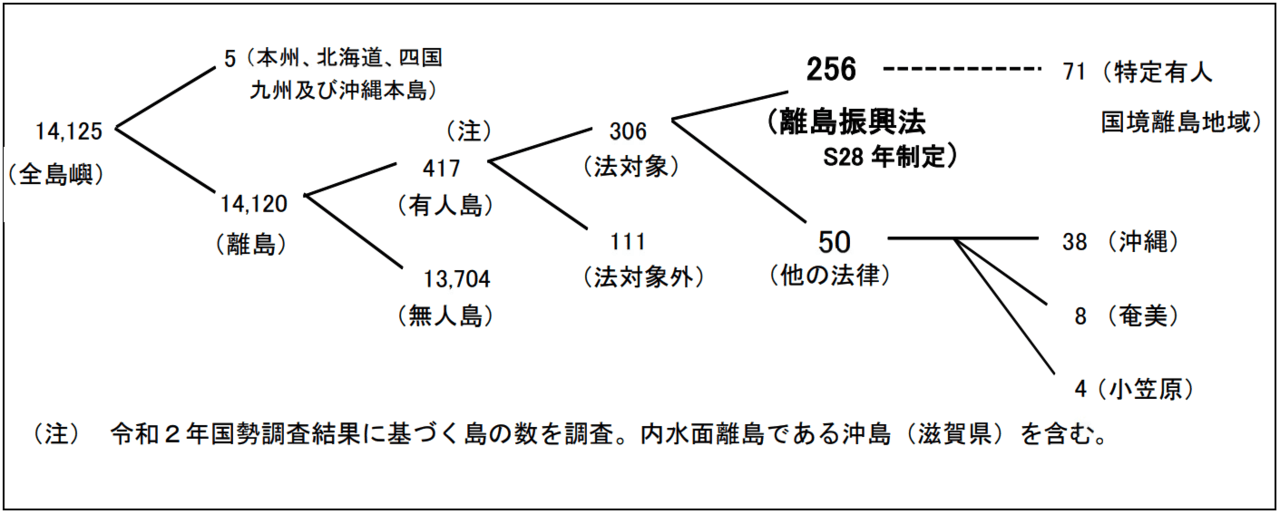

日本にはどのくらいの数の離島(※1)があるかをご存知だろうか。その数、なんと14,120。その内、人が定住している有人島は417島あり、さらに国の離島振興法(※2)による「離島振興対策実施地域」(※3)に含まれる離島は256島ある。

※1 ここでいう離島は、本州、北海道、四国、九州、沖縄本島を除いた島のこと。

※2 昭和28年に制定された法律で、他地域との格差の是正や、離島の地理的・自然的特性を生かした振興を図ること等を目的としている。

※3 この地域に指定される基準としては、人口要件(おおむね50人以上)や最短航路距離(おおむね5km以上)などがある。

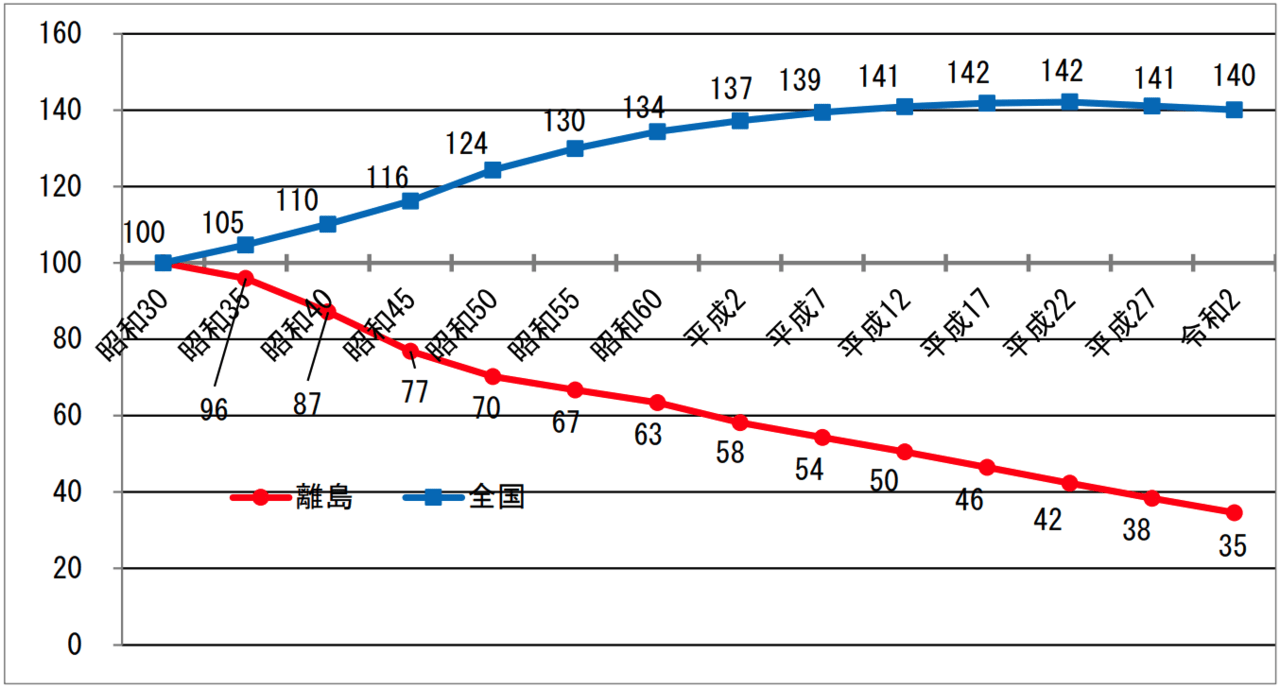

国土交通省の資料によると、これらの離島は日本の領域や排他的経済水域、自然環境等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、食料の安定的な供給、自然との触れ合いの場および機会の提供などの役割を担っている。そのような日本の政治、経済、文化など、あらゆる分野において重要な離島は現在、人口減少・少子高齢化が急速に進み、その人口は昭和30年(1955年)の約98万人から令和2年(2020年)の約34万人へ減少し、人口減少率および高齢化率はともに全国平均をはるかに上回る数字となっている。

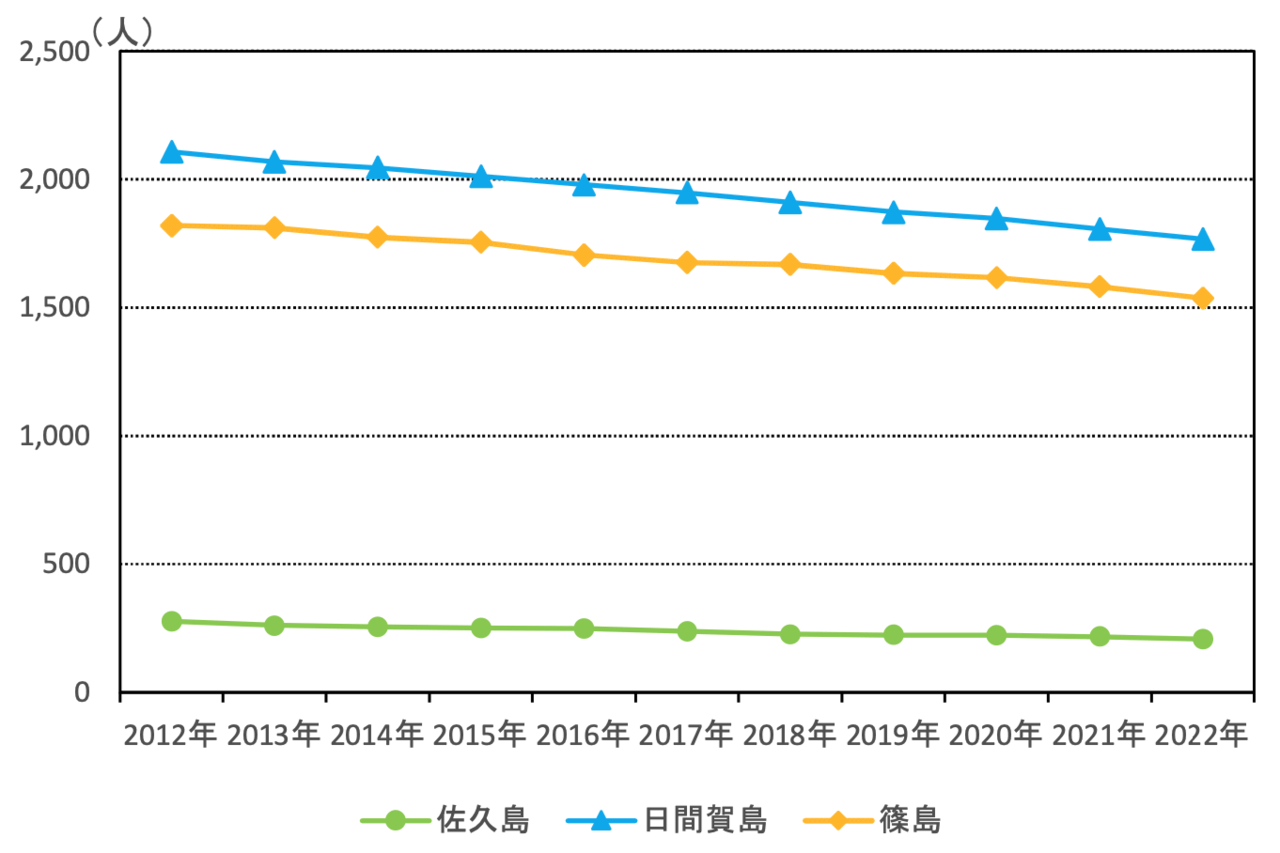

愛知県は、南側にある知多半島と渥美半島の間の三河湾に位置する「佐久島」(さくしま)、「日間賀島」(ひまかじま)、「篠島」(しのじま)の3島を有している。アートとあさりで有名な佐久島(愛知県西尾市)、タコとフグが名物の日間賀島(愛知県南知多町)、おんべ鯛で伊勢神宮との関わりが深い篠島(愛知県南知多町)と、愛知三島はそれぞれ異なる特色を持った島である。しかし、この愛知三島も人口減少・少子高齢化が進み、伝統文化の継承や地域経済の活性などを担う人材が不足している。

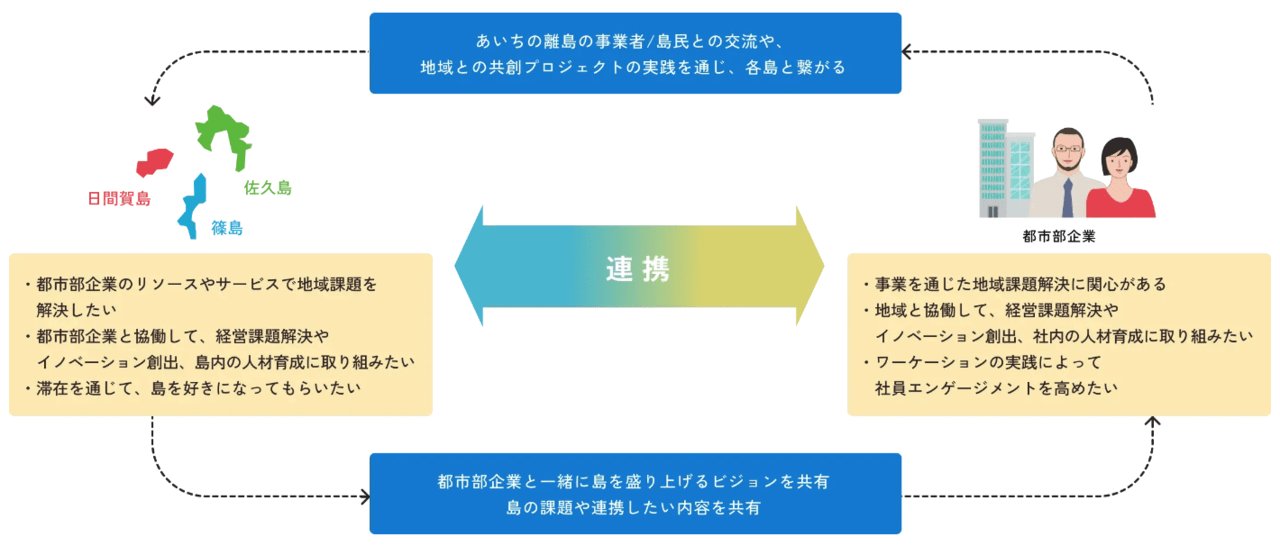

それらの課題に対し愛知県は「地域資源を生かし多様な交流により新たな価値を創造するあいちの離島」を目指すべき姿に掲げている。その目的から愛知県は、昨年度よりあいちの離島をフィールドに「あいちの離島ワーケーション等推進事業」を実施している。

今回、企業の経営者や担当者を参加対象に、空き家の利活用、水産物のブランディング、観光コンテンツの造成などを島民や島の事業者との交流を通じて、企業の事業開発につなげていく「地域課題解決型ワーケーション」のモニターツアーが2024年12月10日〜11日の1泊2日で開催された。この記事は、ツアーに参加したLivhubライターの萬里小路(までのこうじ)がその様子をお届けする。前編では1日目に訪れた篠島を、後編では2日目に訪れた日間賀島を紹介し、さらに、後編最後には2日間のツアーを通して感じた地域課題解決型ワーケーションの可能性を考えていく。

参加者たちは、実際に篠島と日間賀島の2つの島を歩き、島民や事業者と交流するフィールドワークを通じて、地域の魅力と課題に触れていった。その上で、企業として、個人としてどのような関わりができるかを探していった。この記事を読んでいる方も、篠島と日間賀島を旅するように、そして所属する企業もしくは個人としてどのように関わることができるかを想像しながら読んでいただけたら嬉しい。

神々に愛される歴史豊かな漁業の島「篠島」を歩く

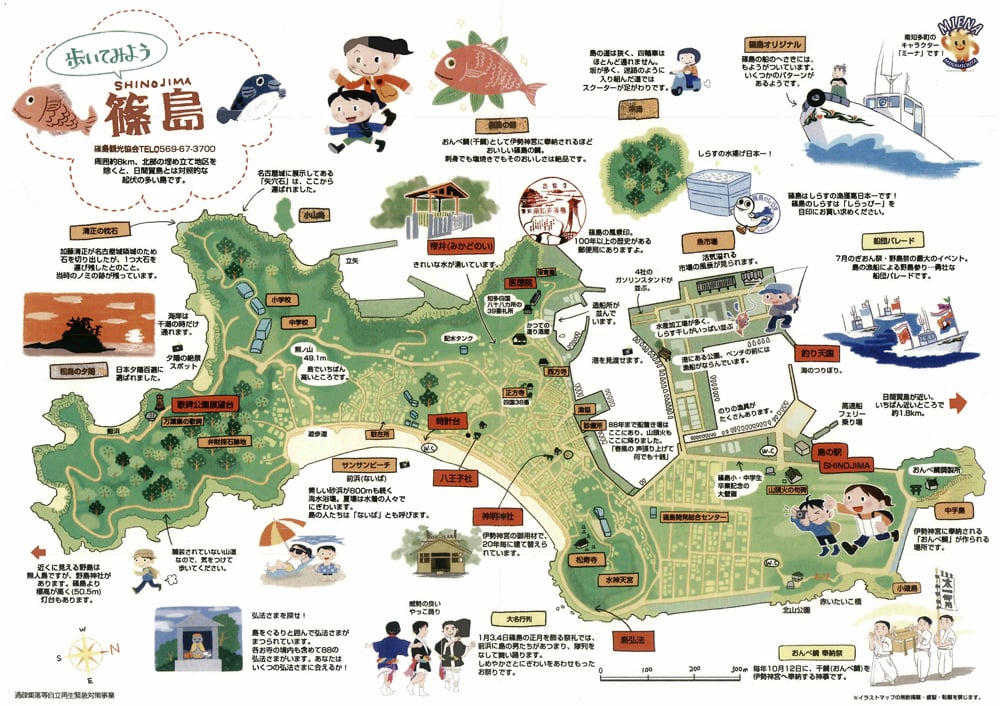

1日目は、愛知三島の最南に位置する篠島を訪れた。簡単に篠島の概要を紹介すると、島の面積は0.94㎢、周囲は約8km、島全域が三河湾国定公園に指定されている。人口は令和6年12月末時点で1,433人、主な産業は水産業と観光業。水産業は、大半の漁獲物は島に陸揚げ・加工され、各地に流通される。特にしらすは漁港単位で漁獲量日本一を誇り、さらに、カキの養殖など新たな特産品の開発も進む。観光業は美しい風景や歴史をたくさん感じることのできる景観が魅力で、海水浴や釣りなどのレジャーやアクティビティも楽しめる島である。

篠島には3つの港からそれぞれ船で行くことができる。名古屋駅から電車で行く際に便利な河和港、南知多町の先端に位置する師崎港、渥美半島の先端に位置する伊良湖港。ツアー当日は、名古屋駅から河和駅まで電車で約50分、そこから歩いて約5分の河和港経由で向かった。船ではオープンデッキに座り、景色を眺めながら開放感たっぷりの30分だった。

篠島港に到着し、歩いて数分の「篠島デューテラス」にて、篠島観光ホテル大角で支配人をしている中村建介さんが篠島の紹介を行ってくださった。

オープニングから、海や生態系の変化がある中で将来的に島の社会、文化、経済、産業等をどうしていくのかという核心的な部分に触れ、その後、参加者同士の自己紹介を行った。今回の参加者は、自動車部品メーカーに所属する4名、旅行会社に所属する3名、デジタルマーケティング会社の代表1名、経営アドバイザーの代表1名、筆者の計10名。それぞれ普段の仕事内容やワーケーションの参加動機について話した。

その後、篠島を探索するフィールドワークへ。その中で、篠島の特徴である伊勢神宮とのつながりを知るため、神明神社を訪れた。

奈良時代に完成したとされる歴史書「日本書紀」によると、日本武尊(やまとたけるのみこと)の叔母であり、皇室の祖神・天照大御神(あまてらすおおみかみ)を伊勢に連れたとされる倭姫命(やまとひめのみこと)が船で伊勢湾を巡幸する途中に篠島に立ち寄り、その際に鯛の漁を見て、篠島を伊勢神宮にお備えする魚介類の漁場を意味する御贄所(おんにえどころ)に定めたそうだ。それ以来、篠島で獲れた鯛を塩漬けにした「干鯛(おんべ鯛)」を神様にお供えする食事を意味する神饌(しんせん)として毎年、伊勢神宮に奉納している。

神明神社は、御贄所としての篠島を守護するため、伊勢神宮の材木を運び、771年に建てられた(当時は「伊勢土之宮」と呼ばれていた)。以来、20年に一度行われる伊勢神宮の社殿などを新しく造り替える神事を意味する式年遷宮(しきねんせんぐう)時に出る古材を神明神社に運び、社殿を建て替えている。また、伊勢神宮に参拝する人たちは宮巡りと称して、伊勢土之宮も参るようになったそうだ。

ちなみに、ツアー当日は立ち寄りができなかったが、篠島にはもう一つ八王子社という神社があり、こちらは神明神社の遷宮時に出る古材で社殿を建て替えている。伊勢神宮から神明神社、神明神社から八王子社へと古材が循環していることがわかる。

最後まで漁業にしがみつきたい(篠島漁業協同組合との意見交換)

続いて、篠島の基幹産業である漁業を担う篠島漁業協同組合を訪れ、榊󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀原組合長と鈴木参事の2名と1時間程度の意見交換を行った。冒頭、篠島における漁業の課題をお話しいただいた。

1つ目に「近年は海がきれいになりすぎて栄養素がない海になっていること、その要因に下水道の整備技術がよくなった」点を挙げた。「漁業の世界には『きれいな海と豊かな海は違う』という考え方があり、篠島周辺の海はきれいな海になってしまっている。温暖化による海水温の上昇も重なり、今年は海藻類がほぼ獲れず、漁獲量日本一を誇るしらすは前年比50%以下にまで落ち込んでいる」という。

2つ目に、「人口減少・少子高齢化に伴う後継者不足、その要因に1つ目にあげた海の変化に伴う収益減が影響している」点を挙げた。「篠島の人口は1950年の約3,700人台をピークに、現在は1,400人台と半分以下に減少し、高齢化も相まって若い世代の漁師がそもそも少ない。そこに漁獲量の減少と原材料の高騰等も相まって、漁業では稼げない状況となり、若い世代は島を離れ、本土に働きに出てしまう。さらに、その親世代も稼ぎが不安定な職を継いでほしいと言いづらいといった負のスパイラル状態にある」という。

そのような現状を共有していただいた上で、今回、島外に住む人たちがわざわざ来ていただいたので、外からの視点や経験、知恵やアイデアをぜひ教えていただけたらとのことで、主に「若い世代に漁業に興味を持ってもらうには?」というテーマで意見交換がスタートした。そこで、参加者からは「副業・兼業」と「体験のコンテンツ化」の2つのアイデアが出た。

「副業・兼業」については、農業を事例に、ここ数年「兼業農家」や「半農半X」が進み、農業に携わる動きが増えており、漁業も漁業1本の働き方ではなく、複数の仕事で稼げるような働き方や働く場の創出、外から短期で働きたい人を受け入れる仕組みなどをつくれたらという意見が出た。「体験のコンテンツ化」については、篠島の漁師たちが日常的にやっている魚の捌きが体験できるなど、漁師の中では当たり前のことに、外から関わるヒントがあるのではないかという意見が出た。

その他にも、インバウンド需要を取り込んで観光業とミックスし、外国人が漁業に関われる体験コンテンツや、岐阜や長野の中学生が毎年、臨海学校に訪れている実績から教育コンテンツを開発できたらどうかなど、いろんな視点でアイデアが出て、あっという間に1時間が過ぎた。榊󠄀󠄀󠄀󠄀原組合長は最後に、「離島というハンデもあり、お話した課題も顕著になっているが、漁業で発展してきた島として、漁業に最後までしがみつきたい、ここで諦めたら篠島は終わってしまう」とおっしゃった。

篠島に新しい風を吹き込む2人のキーマン

フィールドワークの後半は、中村建介さんがこれから利活用を計画している空き民宿を訪れた。中村さんは2018年に篠島に戻り、家業の篠島観光ホテル大角に入社。現在は支配人として経営をしながら、SUP(スタンドアップパドル)のインストラクターなど、篠島を訪れた方に篠島の自然を感じてもらう取り組みをしている。中村さんは「今後、運営するホテルや空き民宿を活用して「二地域居住」に力を入れていきたい」とおっしゃった。

続いて、篠島デューテラスに戻り、運営する株式会社篠島観光の代表である新美大二郎さんとお話した。新美さんは篠島の観光協会と漁協組合の両方に所属する唯一の存在で、約30年間使われていなかった旧ゴルフ場の土地を0から開拓し、BBQテラス、カフェ、バギーコースなど、篠島の新しいランドマーク「篠島デューテラス」を運営しながら、漁師としてはカキの養殖など新しい取り組みも行っている。新美さんは「今、島にいる子供たちに、大人になっても島に居続けたい、篠島の文化と豊かな自然が誇らしいと思ってもらう島にしていきたい」とおっしゃった。

おまけ 〜篠島観光ホテル大角でのワークタイム〜

1日目夕方には、1時間半程度のフリータイムがあり、宿泊先である篠島観光ホテル大角にチェックインした後、施設内にあるコワーキングスペースでワークを実施した。ツアー当日は日が沈んだ後であったが、日中であればオーシャンビューを眺めながら、絶景のロケーションでテレワークができる。

1日目夜には、ホテルから車で3分程度のところにある呑み食い処「おくらば」で新美さんのお母さまを囲んで、1日目の感想や篠島の未来を語り合った。たった1日という限られた時間ではあったが、篠島の歴史や伝統文化から信仰と保養の風土を感じることのできた、充実の島タイムだった。2日目の日間賀島では何を感じることができるか楽しみだ。

<後編に続く>

【ワーケーションへのお問い合わせはこちらから】

あいちの離島運営事務局(株式会社パソナJOB HUB ※愛知県事業委託先)

【参照サイト】愛知県離島振興計画(2023年〜2032年度)

【参照サイト】あいちの離島(ホームページ)

【参照サイト】あいちの離島(Facebookページ)

【参照サイト】篠島観光協会

【参照サイト】デューテラス篠島

【参照サイト】神明神社

【参照サイト】篠島観光ホテル大角

【関連記事】離島から企業の事業開発×地域の課題解決を実現する 〜あいちの離島ワーケーション モニターツアーレポート(後編)〜

Tadaaki Madenokoji

最新記事 by Tadaaki Madenokoji (全て見る)

- ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(後編)〜 - 2025年3月11日

- ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(前編)〜 - 2025年3月11日

- 持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(後編)〜 - 2025年3月10日

- 持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(前編)〜 - 2025年3月10日

- 離島から企業の事業開発×地域の課題解決を実現する 〜あいちの離島ワーケーション モニターツアーレポート(後編)〜 - 2025年2月28日