晴れた空、澄んだ川、ソースの匂い、釜戸で炊いた卵かけご飯、鳥のさえずり、ふかふかの土、漆器の滑らかな口当たり、真っ暗闇、火の柱、路面電車、高層ビル、とろんとしたソフトクリーム、あの人の笑顔……。「ひろしま」という文字を見て今、筆者が思い浮かべるのはこんなものたちだ。

・

サステナブルツーリズムで世界をつなぐ旅マガジンLivhubが、一般社団法人Hiroshima Adventure Travelとの共催で2022年10月9日〜11日に開催した「ひろしまリジェネラティブツーリズム」。地域の風景、広島の物語、自分自身の3つの再生を軸にしながら、“つながりはじめる、再生と対話の旅”をテーマに広島市内中心部と広島市湯来町を2泊3日で旅した。

広島は原爆ドーム・ 平和記念公園・宮島といった場所を主な目的地とした日帰り観光客が多い場所だ。2017年時点では、全体の9割近くが宿泊を伴わない日帰り訪問者だと、広島県が発表している(※)。全体の訪問者数が多いわりに日帰り観光客が多いと、地域に十分なお金が落ちないといった経済的課題や、特に広島のように「被爆地」という一つの強烈な物語をもつ場所は、多面的に観光や土地の可能性を広げにくくなるといった課題も起こりうる。

今回はそんな広島の地が持つ、画一的ではない魅力を伝えるべく旅を計画した。本記事では前中後編にわたり、ツアーの様子を書き記していく。「これからの旅」をそれぞれが考えるきっかけになれば嬉しい。

ガイドは地域の“代弁者”

旅をする際にガイドに案内をお願いする人はどれくらいいるだろうか。屋久島でガイドツアーに参加した際にも書いたことがあるが、導かれることでしか見えない景色があることを、Livhub編集部一同強く感じている。前編では、ひろしま旅で体験した、2つのガイドツアーについてお伝えする。

語りから知る、原爆ドームを「見せてもらっている」という事実

「自分はこの街で生まれ育ち、暮らしてきました。自分が知ってる広島ってそんなに悲しい街じゃないんですよ。普通にこの街で、友達と楽しく過ごしたり、野球を見に行ったり、デートしたりしてきました。『広島の日常をもっとみてもらいたいな』そういう想いから8年前にこのツアーをつくりました」

sokoiko!創設者で本日のガイド、石飛 聡司さん

そう話すのは、地元ガイドとローカルストーリーを巡るサイクリングツアー「sokoiko!」創設者で代表の石飛 聡司さん(ガイドネーム:トビー)。ツアーでは、平和記念公園を出発地に、広島市が運営するシェアサイクルの電動自転車に乗って、いくつかのスポットに立ち寄りながら街を巡る。自転車にまたがり、まずは公園内で対岸に原爆ドームを見渡せる場所に向かう。

「原爆ドームは元々何の建物だったか知っていますか?」

トビーさんからの問いかけに首を傾げる一同。

「戦前の話ってあまり語られないのですが、原爆ドームは元々は1階がデパート、2・3階がオフィスという産業奨励館という建物でした。平和記念公園には当時4,000人が住んでいて、住居・カフェ・呉服屋などが並び、広島の中でも1番の繁華街という、とても豊かで平和的な暮らしが営まれていた場所だったんです」

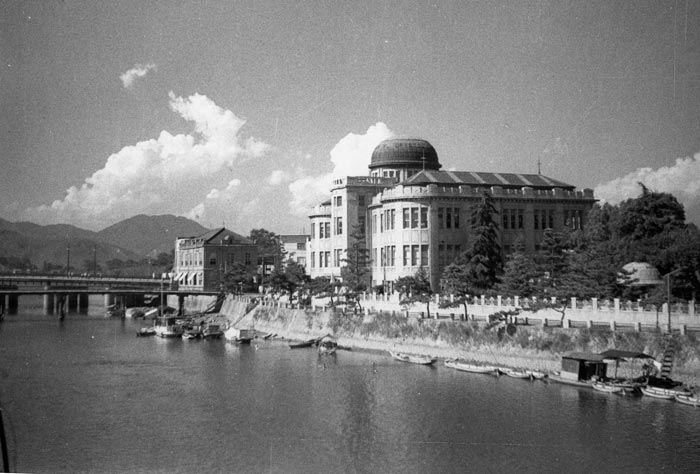

1933年の産業奨励館/Image via 広島平和記念資料館資料館HP

戦前の広島市はものづくりが盛んな街だった。砂鉄が多く取れることから江戸時代には鉄産業が発展。世界中で戦争が行われるようになってからは、武器や軍服を製造するようになり、軍隊も留まるなど、日本有数の軍都となった。そうした影響もあり、街は栄え豊かになったのだ。そんな暮らしを一瞬で消してしまったのが原爆だった。

「8時15分っていつも何をしてますか?」

朝ドラを見てる。シャワーを浴びてる。朝ごはん食べてる。散歩してる。トビーさんの問いに参加者が答える。

「ここに住んでいた人も、同じようにいつもの朝を過ごしていたんです。

そんなよく晴れた雲ひとつない夏の空に、ひゅーっと飛行機が一機飛んできました。爆撃が来る時は軍団で来るので、一機だけだったというのもあって『お〜い!』と手を振っていた人もいたそうです。

そしたら何か『ぱっ』と音がして、夏の日差しに照らされて『なんだろうねあれ綺麗だね』と口にした次の瞬間に『ーーー』。普通の日常があった広島の街は一瞬で姿を変えました」

当時広島市には約35万人が住んでいたが、その一瞬の原爆投下で7万人が無くなったという。また原爆の影響で年を越せずに亡くなった人は10〜14万人。奇跡的に残ったという目の前の原爆ドーム(旧産業奨励会館)が80年前の事実を突きつけていた。

2024年の産業奨励館(原爆ドーム)

その後向かったのは、原爆死没者慰霊碑前。原爆が投下され、焼け野原になった広島の街に一番最初につくられたのがこのモニュメントだった。モニュメントを始め平和記念公園の建築に関わったのは、国立代々木競技場や東京都庁舎などの建築家でもある故丹下健三氏。慰霊碑のあいだからは、原爆ドームが見えるようになっている。

「当時、生き残った人からは『頼むけぇ、産業奨励会館を壊してくれ。あれが残ってるせいで、忘れられないじゃないか』という声が上がっていたといいます。それに対して丹下さんは『残させてほしい』と言い続けた。

『なぜなら人は忘れてしまう生き物だから。過去の歴史を遡っても人間はずっと戦争をし続けてる。常に平和でありたいと思い続けないと人は争ってしまう。平和は与えられるものじゃない、勝ち取るものなんだ。平和を願い続けるためにも、強烈なインパクトのある原爆ドームは残しておかないといけない』そんな風に話をしたんだそうです」

原爆ドームを今私たちは見ているのではない。見せてもらっているのだ。私たちはこの場所を残してくれた人々からバトンを受け取り、平和を願い続けなくてはいけないのだと強く感じた。

そして自転車を走らせ平和記念公園の外へ。復興第一歩としていち早く商店街でパン屋をはじめた「ぶらじる」や、広島市民に一日でも早く日常の風景を取り戻せればと被曝の3日後に運転を再開した路面電車置き場など、当時の広島市の人々の暮らしを想像できるような悲惨なだけでない力強いエピソードを宿す場所を巡った。

自分だけでただ原爆ドームや平和記念公園を訪れても知ることや感じることが難しいことを、トビーさんは場の背後にある物語や自身の体験や感情とともに伝えてくれた。「『地域』は自分では喋ることができない。だからガイドがメッセンジャーとして伝えていく必要がある」ツアー後のトビーさんの発言が印象的だった。

二葉山を再生に導いたガイドの案内で、山を登る

Asageshikiはその名の通り、広島の「朝」を堪能するツアー。広島駅から徒歩10分のところにある標高139mの小さな山「二葉山(ふたばやま)」をガイドの案内のもと登り、山頂で広島市内の景色を眺めながら野点を楽しむといった体験ができる。

二葉山は、元禄時代から「金光稲荷神社(きんこういなりじんじゃ)」の鎮守の森として神社を囲むように自然が息づき、広島の人々が代々守ってきた場所。徳川家康公を祀る広島東照宮の境内にある。Asageshikiの発起人であり、本日のメインツアーガイドである三村 理紗さん(ガイドネーム:リリー)が二葉山との出合いについて話してくれた。

一番左がリリーさん。真ん中と右側に映るのはガイドのステファンとナナさん。みんないい笑顔

「私は広島の熊野町生まれです。熊野と言えば筆が有名で私の家族も職人。そうした背景もあり、『日本の文化をどう守っていけば良いだろう』と考えて、日本文化に携わる職人や観光事業者など幅広いメンバーが関わる日本文化伝統継承団体『一般社団法人MyJapan』をつくりました。その活動でご一緒していた広島東照宮の神職さんから打ち合わせ場所として提案されて訪れたのが、この二葉山でした」

この出合いをきっかけに、リリーさんは二葉山での広島の新たな魅力を伝えるAsageshikiツアーを思いつき、準備を始めたという。

すれ違う人々と挨拶を交わしながら、二葉山を登る

二葉山の登山道は、Asageshikiツアーを始める前は荒れていて、登山向けの装備をした人だけしか登れない状態にあった。そうした場所を誰でも安全に登れるようにするために、広島東照宮や地域の人々の協力を仰ぎながら整備を行い、現在ではツアー参加者のみならず地域の老若男女が気軽に登ることのできる場所に再生されたのだ。

「整備を依頼すると3,000万円かかる工事になるよと言われて、その金額は出せないな…と思っていたら『やり方教えるけえ、人力で時間はかかるかもしれんけどそれでやってみたらどう?』と提案してもらい、自分たちでやり始めました。ただ人手が足りなくて、Facebookで呼びかけてみたら、友達とか地域の人が手伝いに来てくれたんです。結果10ヶ月で階段などを整備することができました。

参道が荒れてしまっていたのって、関わる地域の人がおらんくなってたところに課題があったんですよね。現在も毎月月末に定期的に参道整備活動を行っているんですが、この取り組みをきっかけに今でも想いに賛同してくれた地域の人々などが活動に関わってくれています。ツアー参加者が後日、整備に参加してくれることもあるんですよ」

整備の様子/Image via Asageshiki

Asageshikiツアーの利益の一部はこうした登山道整備や周囲の森の保全費用に充てられている。「この間は3歳の子が頂上まで登ってたんよ」とすごく嬉しそうにリリーさんが話していた。

今回のツアーでは、特別に登山道整備作業を行わせてもらった。土砂が流れていってしまわないように、水流をせき止めるための「しがらみ」と呼ばれるバリケードを要所に作っていく。まずは各自山を歩いて枝集め。

集めた枝で杭を打ち、そこに枝を交互に絡めるように入れ最後に落ち葉を被せる。

ほんの少しではあるが地域の再生活動に貢献できたことを嬉しく思いながら、一同はまた山を登り始めた。

・

「あと少し…!」と声をかけてもらいながら、500段の階段を登りきり山頂に着く。

頂上からは広島市内や瀬戸内海が見えた。

「海外に留学してたときに『広島から来たんだ。大丈夫?放射能ってどうなの?』そういう話が良く出たんですよね。でも自分としては違和感を感じていて。『今の広島も見て欲しいな。知って欲しいな』と思ったのもこのツアーを始めたきっかけの一つにあります」

参道整備を行い、広島という地の歴史や土地に紐づく想いを聞きながら登った先の山頂で、“今”の広島を眺めながら頂いたお茶は豊かな味がした。

Photo by Nana

二葉山があったおかげで原爆が落ちたとき、爆心地から山を挟んだ向こう側の街では、被害を抑えることができたという。「人間はいつも自分を中心に考えてしまう。私たちは山に助けてもらった。次はこの二葉山に恩返ししたいな」そう話すリリーさんの横顔は綺麗だった。

ー

本記事で紹介したトビーさんとリリーさんは、広島を起点に始めた、Sokoiko!ツアー、Asageshikiツアーを、奈良県明日香村(Sokoiko!,Asageshiki)でも行っている。また、Sokoiko!に関しては北広島町や東京、Asageshikiに関しては島根県津和野町など他地域にも展開をしはじめている。

「『地域』は自分では喋ることができない。だからガイドがメッセンジャーとして伝えていく必要がある」記事中で紹介したトビーさんのこの言葉からも分かるように、ガイドはただ観光客を案内するだけではない。ツアー中にリリーさんが発した言葉を借りるなら「ガイドは地域の語り部」だ。

ただ見てもらうだけでは伝わらない、ものや景色や地域の、魅力や背景や温度のようなものを全て、ガイドは伝える。

自分では喋ることができない地域、文化、自然、生き物、過去そこに生きた人々などの代わりに語る「ガイド」という存在は、これからの旅には欠かせないものになってくるだろう。二人のガイドツアーを体験して、そうした確信を得たのだった。

ひろしまでの旅は記事中編に続く。

※広島県/広島県観光客数の動向

【参照サイト】ひろしまサイクリングsokoiko!ピースツアー

【参照サイト】Asageshiki

【参照サイト】My Japan 広島

【参照サイト】一般社団法人Hiroshima Adventure Travel

【関連記事】山の上の絶景と野点。訪れるほどに風景が蘇る、広島「Asageshiki」ツアー

飯塚彩子

最新記事 by 飯塚彩子 (全て見る)

- つながりはじめる再生と対話の旅。ひろしまリジェネラティブツーリズム【レポ後編】 - 2025年2月28日

- つながりはじめる再生と対話の旅。ひろしまリジェネラティブツーリズム【レポ中編】 - 2025年2月28日

- つながりはじめる再生と対話の旅。ひろしまリジェネラティブツーリズム【レポ前編】 - 2025年2月28日

- 「ちゃんと見直したい」環境アクティビストeriさんに聞く、旅の話 - 2024年12月11日

- 思いっきり“とことん”楽しむだけで、地球や地域のためにもなる。新しい旅のスタイル「GREEN JOURNEY」始動 - 2024年8月22日