Sponsored by 隠岐サーキュラーデザインラボ

前編に続いて、後編でもLivhub編集部の筆者を含めたツアー参加者が、隠岐島を3日間に渡って様々な場所をフィールドワークする「Green Academy」の様子をレポート。ツアー後半では、環境再生型の酪農牧場やビーチクリーン、土中環境を再生し自然循環を繋ぎ直す町営住宅見学、そして島民を含めて開催された循環会議などを体験した行程をお届けする。

自然と牛、そして人が一緒に繋ぐ、島の伝統「牧畑農法」

田んぼに両側を挟まれた細く長い畦道。田んぼの表面を島の風が撫でる度に、濃い緑色に輝く波がうねる。

その道をまっすぐ進んでいくと、遠くで草を食む牛たちが「ん?見慣れない人間たちが来たな」とばかりに、怪訝な眼差しでこちらを見下ろしている。

そこは株式会社まきはた代表の掛谷祐一さんが営む、放牧を中心とした乳牛牧場だった。

「大阪から海士町に移住して、『海士町未来共創基金』という助成を使って酪農事業をスタートしました。最初は黒毛和牛の子牛を育てて、他の畜産業者に販売する事業をしていたのですが、本来、牛が自然に食べる牧草ではなく、トウモロコシや穀類を大量に食べさせる必要がありました。そんな牛の飼い方に違和感を感じたこと、そして島内には隠岐島産の牛乳がなかったことから、海士町の放牧地を活かして乳牛を育て、そこでできた牛乳を島内の皆さんに届ける事業を思いつきました」と掛谷さん。

隠岐の課題と自分のやりたいことを掛け合わせて、酪農の道に進んだ掛谷さんが放牧型酪農の道を選んだ理由は、何だったのだろうか?

「なぜか学生の頃から地域資源を活かしてつくった食べ物を、生産地の近くの人に届けることをしたいと考えていました。移住後に島の方から『安居 昭博著 サーキュラーエコノミー実践』『ゲイブ・ブラウン著 土を育てる』という本を紹介してもらって、サーキュラーエコノミーや環境再生型農業の考え方に影響を受けたこともきっかけです。

もともと隠岐諸島は平地や豊かな土壌に恵まれていないため、山の傾斜地を使って放牧を営み、牛の糞やひづめの力をつかって土壌を豊かにする『牧畑(まきはた)農法』という伝統農法が営まれていました。その恵まれてない風土の課題を克服する知恵とたくましさに感動して、私もその農法を実践してみたいと思いました」

「近くで作って近くで飲む」をコンセプトに、地域の放牧場を利用して乳牛の放牧をし、牛乳やその他加工品の製造販売する掛谷さんの酪農事業は、次第に島内で認知され始め、今では「まきはた牛乳」として海士町に暮らす島民や隠岐圏内の方々に愛されているそうだ。掛谷さんの食に対する想いと、牛と人と自然が関わり合いながら繋ぐ循環の輪は、少しずつだが着実に島内に広がり始めている。

自然環境と海の文化を未来へ繋ぐ、明屋海岸ビーチクリーン

CEという概念は「循環」というイメージが強いが、CEを説明する3原則の一つには「廃棄や汚染を取り除く」というものがある。そんなわけでこの日のフィールドワークはビーチクリーンからスタート。

その舞台となった明屋海岸(あきやかいがん)は、隠岐ジオパークにも認定される雄大な景色が臨める一方、海流や風の関係から沢山の漂着ゴミが流れつく場所でもある。

この世界的にも稀有な自然環境を次世代に引き継ぐために、全員でビーチクリーンを実施しつつ、メンバーは明屋海岸での海水浴も堪能。

その後は独立行政法人国際協力機構(JICA)から海士町役場郷づくり特命課に出向しながら、隠岐の無人島の清掃活動を実施している河添靖宏(かわぞえやすひろ)さんに話を伺った。

「JICAは幅広い業務を担っているのですが、その中でも重要なのが国際的な再開発のための人材育成です。ただ、大事なことは国外も国内も一緒。その土地の風土や暮らしぶりに合った人づくりを現場で学ぶ為には、この海士町の環境が最適なのではと考え、現在海士町に出向しています」

「もう一つ、『海の士(ひと)を育む会』という任意団体に関わりながら、海に関する体験や教育を通じて、あらゆる世代の人々に海士町の海や文化に親しむ機会を提供する活動も行っています。その一環で、高校生と一緒に隠岐伝統の和船「かんこ船」を復活させる活動をしたり、隠岐諸島最大の無人島である松島の清掃活動も手がけるなどしています。かつては炭焼きのために人が住み、神社もあるほど歴史がある松島ですが、今では無人島となり漂着ゴミだらけになってしまいました」

松島での清掃活動(海士町公式noteより引用)

「『松島をもう一度子供が遊べる場所にしたい』という想いから、海の士を育む会を中心に清掃活動を始めました。子供達にあえてたくさんの漂着ゴミを拾う体験をしてもらうことで、その体験自体が環境教育にもなるのではと考えています」

清掃活動を通して、JICA内の人材教育だけではなく島の子供たちの環境教育も手がける河添さん。価値ある自然環境と、海に育まれた隠岐の伝統文化を未来の子供達へ引き継ぐ河添さん達の活動の意義を感じながら、漂流物を分別した。

この美しい環境や伝統文化を未来に受け継いでいくためには、現代を生きる私たちはどう行動すればいいのか。そんなことについて話し合いながら、参加者たちは拾ったごみ袋を携えて明屋海岸を後にした。

海士町が目指す、住まいと土壌、里山と里海の連環

近年移住者が増えている海士町では、住宅が不足していて数十人以上の移住希望者が待機しているという課題がある。そこで海士町は現在跡ノ浦という場所に町営住宅を建設している最中なのだが、その外構づくりがとてもユニークだと聞きつけ、参加者一行はさっそく町営住宅の見学へ。

ちなみにこの日、町営住宅案内をしてくれたのは、海士町町役場 里山里海循環特命担当の林祥子(はやしさちこ)さん。

「建築についてはいろんな価値観がありますが、施工から外壁修繕などの建物のライフサイクルの過程において、さまざまな環境や生態系の影響が発生します。今後海士町が建てる町営住宅に関してはそのライフサイクル全体において、できる限り住宅の周囲の環境や自然循環に負荷が少ない手法を模索している過程です。そのため、今回の豊田地区の住宅においてはまず建物の外構部分に着目し、『里山再生型循環外構』という手法にチャレンジをしました」視察の冒頭は、林さんから今回の取り組みについてのそんな説明からスタートした。

ちなみにここでいう「外構」とは、建物の周りに設けられる様々な構造物の総称のこと。建物の外装だけでなく、庭や玄関へ続くアプローチはもちろん、植栽や駐車場なども含まれる。

「この跡ノ浦地域の町営住宅は、背後に山を背負っていて、目の前に海があります。そのため、『この住宅の周囲を、コンクリートやアスファルトによって本来ある自然の循環を遮ってしまっていいものだろうか』という疑問がありました。なぜかというと、土の中に雨水が浸透していくことで周囲の植生が豊かになり、その土の中で有機物や微生物による生態系がつくられるからです」

住宅の周囲には、ウッドチップや島で使用されていた赤瓦を砕いたチップが敷き詰められている。足を踏み入れると、アスファルトとは違う柔らかな感触が心地よく、少しだけ自然と自分との距離が近づいたような感覚になる。

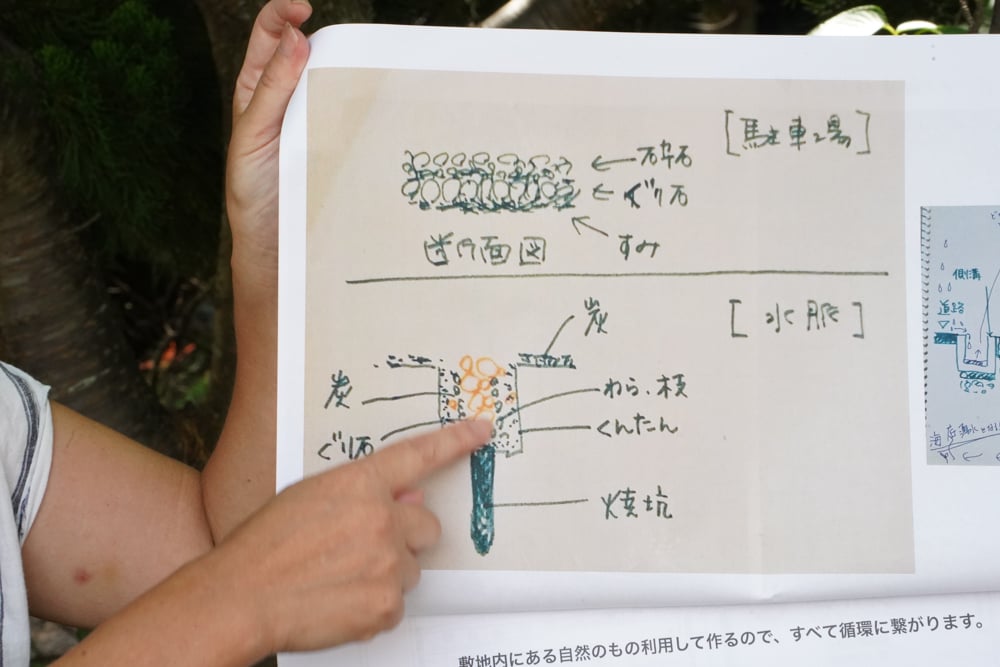

さらに雨水の地中への浸透の促進と、目に見えない土中環境改善を促すため、駐車場周辺にはいくつかの穴を堀り、そこにに炭、藁、薫炭や焼き杭などを埋め込んだ「水脈」を手作りしたそうだ。

敷地内には刈った草を堆肥化するバイオネストも設置され、土壌の改良に活用されている。林さんの説明を聞き、目に見える山や海などに加えて、目に見えない水や空気の循環や土中環境を想像し配慮することの大切さを思い知らされた。

多孔質の瓦や燻炭や藁などの働きで土中の微生物や菌糸が活性化し、土壌が再生され植生も豊かになる。再生された土壌を通った雨水は、ミネラルを含んだ湧水となって海へ流れ込み、海に栄養をもたらす。この町営住宅では住む人々と共に、そういった自然の循環も大切にしたいと思っています」

住宅とその周囲の環境は人間を中心にデザインされることがほとんどだが、この町営住宅では周囲の植物や土中の微生物、そして山と海をつなぐ循環にも配慮してデザイン、施工されている。

自分はふだんの暮らしにおいて、人間以外の生き物の存在や、目に見えない空気や水、土中の環境の巡りを想像できているだろうか?この町営住宅視察は、そんなことを自分の心に問いかけるフィールドワークとなった。

風の人、土の人それぞれの想いが巡る「循環会議」

この旅の最初に辿り着いた港、海士町の玄関口である港、菱浦港(ひしうらこう)のすぐ側に佇む大きな建物。これが隠岐ユネスコ世界ジオパーク 泊まれる拠点Entô(エントウ)」だ。

このEntôのNEST棟内に併設された展示室「Geo Room Discover」の一部をお借りして、今回のフィールドワーク参加者と島民、そして海士町に島留学をしている学生たちも一緒に、旅人と地域住民が混ざり、自分自身について、そして隠岐諸島や海士町についての想いを語り、巡らせる「循環会議」を開催。

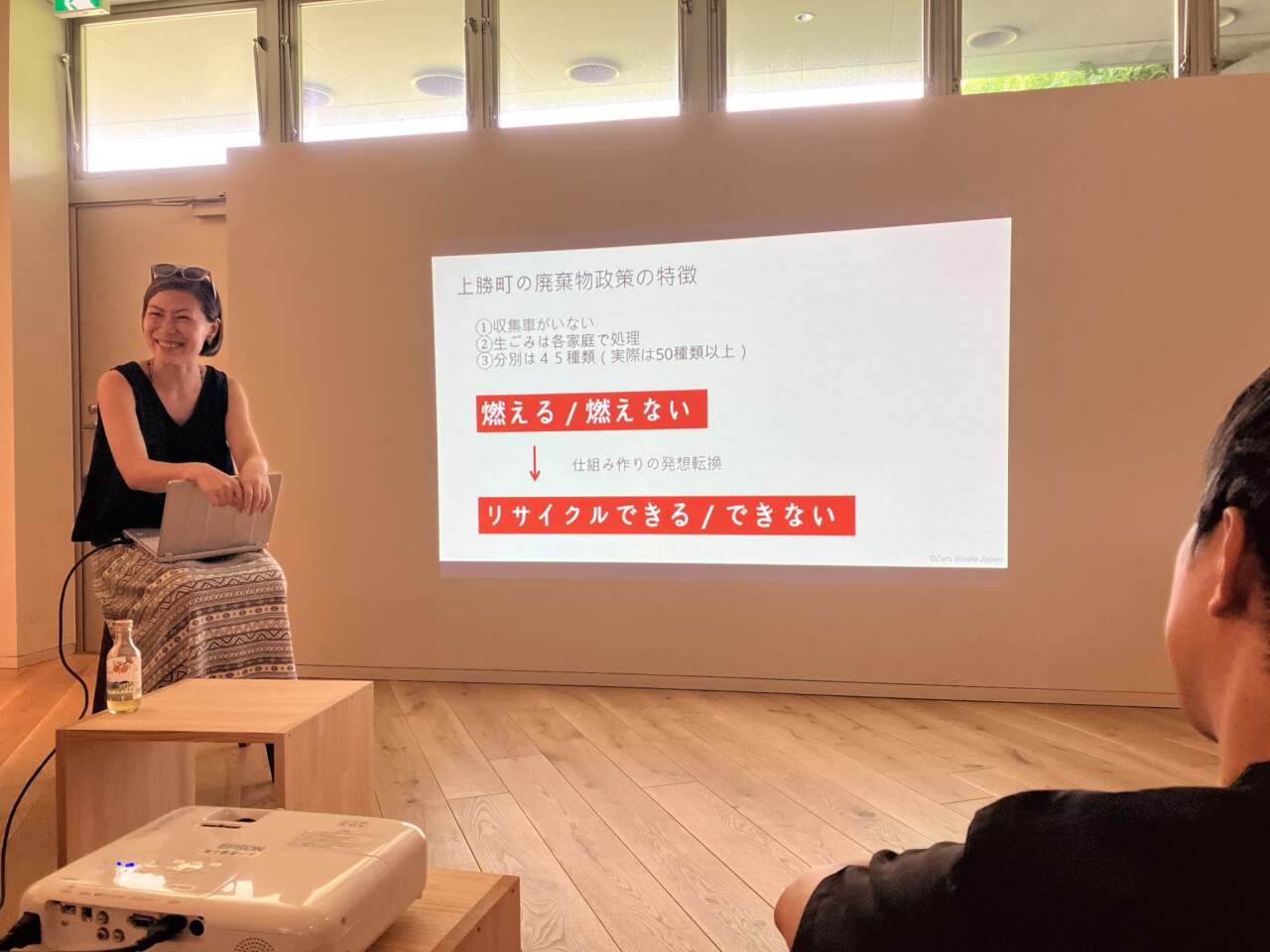

まず会の最初には、ゼロ・ウェイスト・ジャパンの坂野さんからの自己紹介とサーキュラーエコノミーにおける地域での取り組みの重要性についてのお話からスタートした。

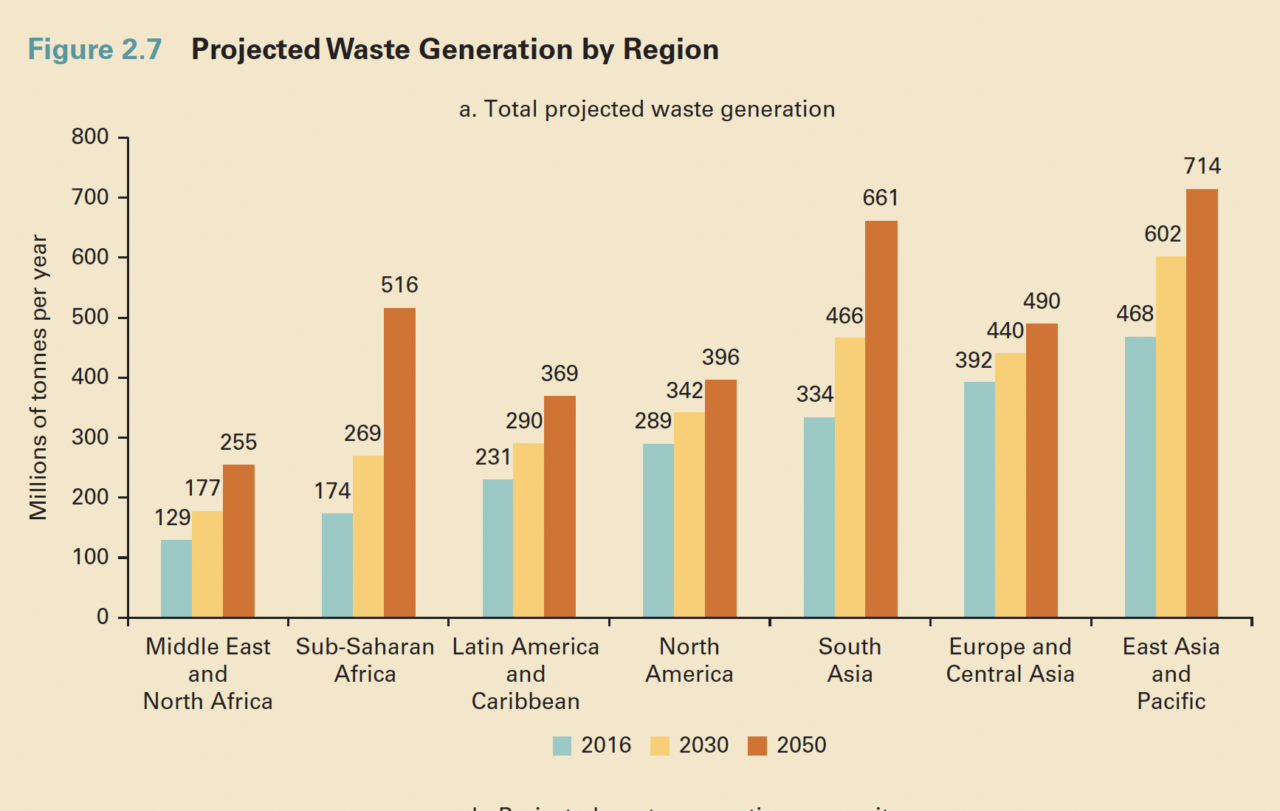

「私は日本各地の地方自治体と一緒に、ごみの削減や資源循環の仕組みを政策にし、実装していく仕事に取り組んでいます。なぜごみや資源循環のことがそれほど大事かというと、いま世界がそれだけ危機的な状況にあるということを理解する必要があります。

例えば、世界銀行の出した報告書の1つには『急速な都市化と人口増加により、世界の年間廃棄物排出量は2050年には2016年の1.7倍になる』というデータがあります。こういった状況を変える解決策の一つとして、海士町の島内で行われているような、エネルギー消費が少ない小さな輪の中での資源循環の取り組みを増やすことが考えられます」

そんなグローバル視点での話からスタートした後は、徳島県上勝町や島根県雲南町、長野県小布施町などで坂野さんが関わってきた廃棄物削減や資源循環の取り組みを紹介。そこから地域コミュニティの中での資源循環促進がいかに大事かという視点の共有があった。これらの坂野さんからの話は、これまでフィールドワークを通して体感してきた一つひとつの循環の重要性の裏付けにもなっていた。

その後にはいよいよ島民と島外の人々が混じり合った形での対話が開始。ちなみにこの対話を進めるにあたって、少しユニークな手法が使われていたのでご紹介したい。

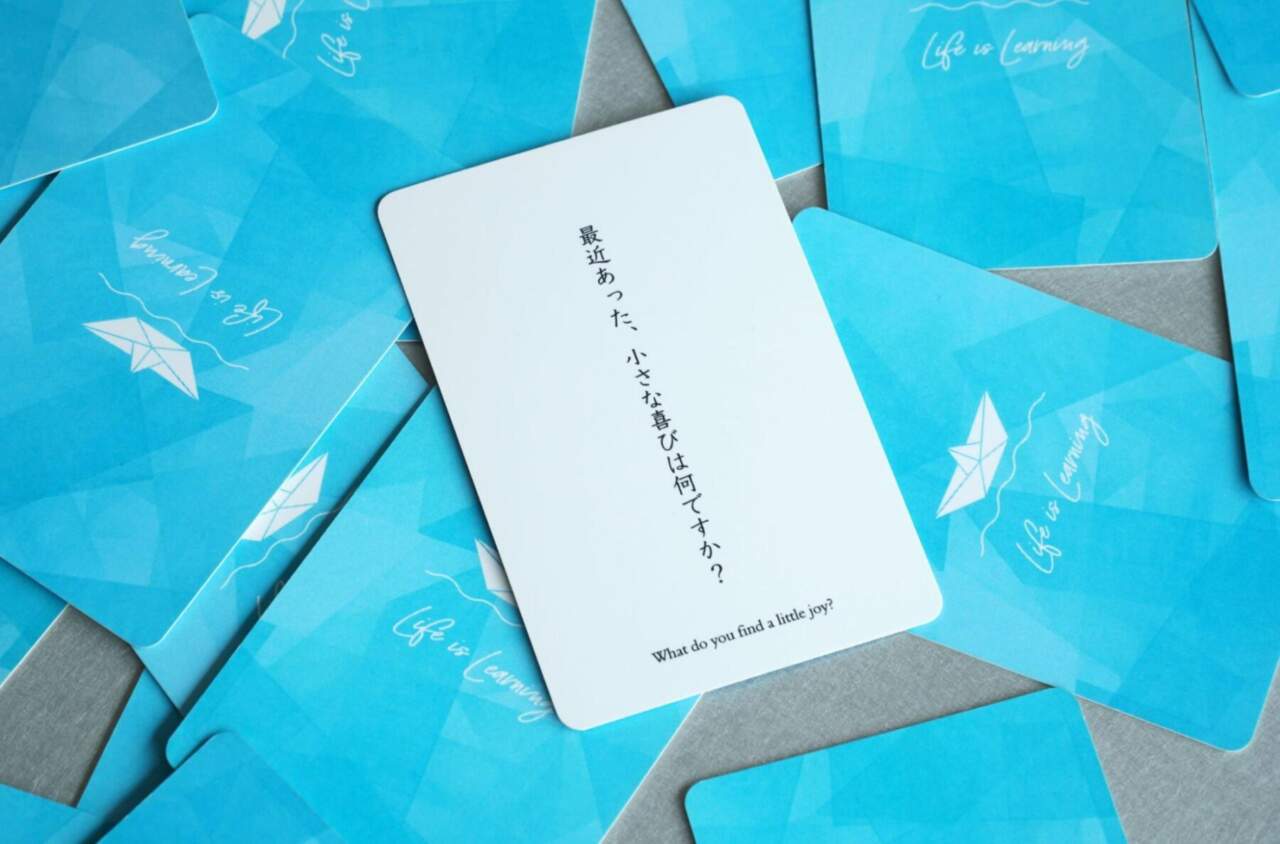

まず循環会議の参加者は、対話の前に自分の内面に向き合う問いが書かれたカードを1人1枚引いておく。そしてその問いの答えをグループ内でシェアしながら、対話を深めていく。

「本来のあなたを思い出すエピソードは?」

「最近あった、小さな喜びはなんですか?」

「あなたにとって、豊かさとはなんですか?」

Entô公式サイトから引用

カードを引く度に、唐突に参加者に投げかけられる問いの数々。ちょっと戸惑いながらも、その質問にとつとつと答えていく参加者たち。

旅人が海士町を巡るフィールドワークの中で見つけた新たな気づき、島民が抱える島の中での課題、島留学の学生が島で暮らしの中で感じた感情。対話はあちらこちらに拡散したり、属性が異なる参加者のそれぞれの内面へと収束したり。

そんな濃い対話の時間を過ごすうちに、循環会議はあっという間に終了。この対話により初対面とは思えない関係性がつくられた気がしたのは筆者だけではなかったはず。ちなみにこの対話で使われたカードは、Entôが提案するスペシャルな宿泊プラン「セルフウェルビーイング」プランで体験できる。

もしEntôで自分自身と向き合い、人生を見つめ直す特別な旅を体験してみたいという方は、こちらのEntô公式サイトからプラン紹介についてのこちらの記事をどうぞ。

(後記)「想い」の巡りと「もの」の巡りの関係

隠岐島の海士町でのフィールドワークの体験を通して感じたのは「廃棄物を減らす」「製品・資源を再活用する」などの物理的な取り組みと同時に、島の中で「想い」のようなものが同時に巡っているということ。

古道具と、「誰かに使って欲しい」という気持ち。ドーナツとかつての和菓子店の記憶。固有種の種と、未来の世代への想い。隠岐での「もの」の巡りと「想い」の巡りは、切っても切り離せないものに思える。

さらにいえば離島という海で区切られた空間の中で顔が見える関係性を育んでいるからこそ、自分の目の前にあるものの向こう側にいる「だれか」とその「想い」を想像しやすい。

そういえば循環会議の中で、海士町に住む方からこんなエピソードを聞いた。

「町の小さな商店のお豆腐が大好きで、よく買いに行きます。そこでいつも同じ豆腐を買うおじいちゃんに会うんです。ある日、豆腐を買いに行ったら店頭にはお豆腐が一個だけ。少し迷ったのですがおじいちゃんの顔を思い浮かべて、その日は違うものを買って帰りました」

私たちは、限られた資源を分け合っている。ものの循環を感じた時、その生産者や循環の途中に介在する人々の顔を思い浮かべ、一緒に分かち合う誰かに想いを馳せてみる。そんな意識がものの巡りを滑らかにし、循環の輪を閉じる役割をしている。隠岐はそんな場所なのかもしれない。

貨幣による交換を原則とした資本主義というOSの中にあっても、ものと一緒に巡っているのはお金だけではない。資本主義の隙間を縫うように巡る数々の想いが、ものの循環の潤滑油となっている。フィールドワークを通して、そんな思わぬ発見も得た今回の旅だった。

旅から数ヶ月後。巡りを感じる旅は続く

隠岐には観光客や島留学の学生、町づくりの視察を始めとして年間を通して沢山の人が訪れる。その出会いと別れについて、素敵なエピソードを寺田さんと藤代さんを通して知ったので、最後に紹介したい。

「隠岐島では離島する旅人に『さようなら』ではなく、『いってらっしゃい』と手をふります。その言葉は、次にあったときに『おかえり』と伝えられる喜びを込めています。出会った一人ひとりと、もの(資源)たちに『いってらっしゃい』と『おかえり』を繰り返す旅を、私たちは提案したいです」と寺田さんは以前のインタビューで語ってくれていた。

隠岐での3日間のフィールドワークから帰ってきて数ヶ月が経ち、隠岐の循環の余韻が少し落ち着いてきた頃。上に紹介した寺田さんの言葉が脳裏に鮮やかに蘇るような、藤代さんによる投稿がSNS上に流れてきた。

「フェリーが身近にある暮らしをしていると、自然と「お見送り」が特別な時間になります。

この季節、島を離れる人が多くなるせいか、港はいつも別れを惜しむ人たちの温かな声であふれるんです。

海士町でも、色とりどりの紙テープを使って盛大に見送る伝統があって(いつからあるんだろう?)、見送る人たちが大きく手を振り、鮮やかなテープが海風に舞う光景は本当に壮観。

汽笛が鳴り、ゆっくり離れていくフェリーを見つめていると、胸がぎゅっと熱くなります。

ただ、毎回もったいないなと思っていたのが、あのカラフルな紙テープ。島の思い出をいっぱい吸い込んだテープをそのまま捨てちゃうなんて、なんだか寂しい。

そこで、隠岐サーキュラーデザインラボのみんなで『見送り紙テープを再生するワークショップ』を開催しました!

紙すきキットを使えば、子どもから大人まで手軽に挑戦できるんです。捨てられるはずだった紙テープが、色鮮やかでかわいいオリジナルのポストカードに生まれ変わる瞬間は、もうみんな大興奮でした。

できあがったポストカードに「元気にしてる?」なんてメッセージを書いて送れば、離れていても大切な人とのつながりを感じられるんじゃないかな。こうして生まれた新しい循環が、これからの暮らしをもっと豊かに、温かくするものになったらうれしいなぁ」

*藤代さんのSNS投稿より引用

ツアーは終わっても、循環をたどる旅路は続いている。「いってらっしゃい」と「おかえり」を繰り返す、「もの」と「想い」の巡り。そんな循環をイメージしながら、あらためて自分の周囲を見回してみてほしい。

その眼に映る世界にはいま、どんな巡りが感じられるだろうか?

【参照サイト】note | 隠岐サーキュラーデザインラボ

【参照サイト】ないものはない|Naimono wa nai|海士町公式ウェブサイト

【参照サイト】GREEN ACADEMY モニターツアー募集サイト

【参照サイト】ないものはない 海士町公式 note

【関連記事】「いってらっしゃい」と「おかえり」を繰り返す、隠岐の循環をたどる旅路。Green Academyツアーレポート前編

Photo and text by Kazuto Ishizuka

いしづか かずと

最新記事 by いしづか かずと (全て見る)

- 「いってらっしゃい」と「おかえり」を繰り返す、隠岐の循環をたどる旅路。Green Academyツアーレポート後編 - 2025年9月18日

- 「いってらっしゃい」と「おかえり」を繰り返す、隠岐の循環をたどる旅路。Green Academyツアーレポート前編 - 2025年9月18日

- 茅ヶ崎でコーヒーと本を片手に”まちの日常”にふれる。分散型まち歩きコーヒーフェス「Takasuna Greenery Coffee Festival vol.4」初の2日開催! - 2025年4月30日

- 領域を越境するクラブツーリズム株式会社。コミュニティづくりで切り拓く新規事業の可能性 - 2025年3月4日

- 奥会津のローカル線沿線で、自然と共生する暮らしを体感。暮らすように旅する「奥会津ワーケーション」の魅力 - 2025年2月24日