今日、街中を歩いていた道や、運転中に通っていた道を思い出してほしい。その足元には、おそらくアスファルトが敷かれていたのではないだろうか。その固く均一な道路は、安全で快適な移動を可能にした一方で、その土地の地形や土壌の特徴を見えにくくしてしまった。

たとえば都市部で雨が降ったとき、その雨水がどの川に流れていくのかを知っている人は少ないかもしれない。自分の住んでいる土地が自然の中で果たす機能、自然から受けている恵み、背負っている自然災害の危険性について、生活しながら知る術はほとんどないだろう。

そんな都市化社会における山・川・街・海のつながりを見えやすくし、豪雨災害が増える今、地域一体で捉えた効果的な治水対策も可能にできないか──そんな想いから誕生したのが「流域地図」だ。スマートフォンのGPS機能を活用した登山アプリ・YAMAPを手掛ける、株式会社ヤマップが作成した。

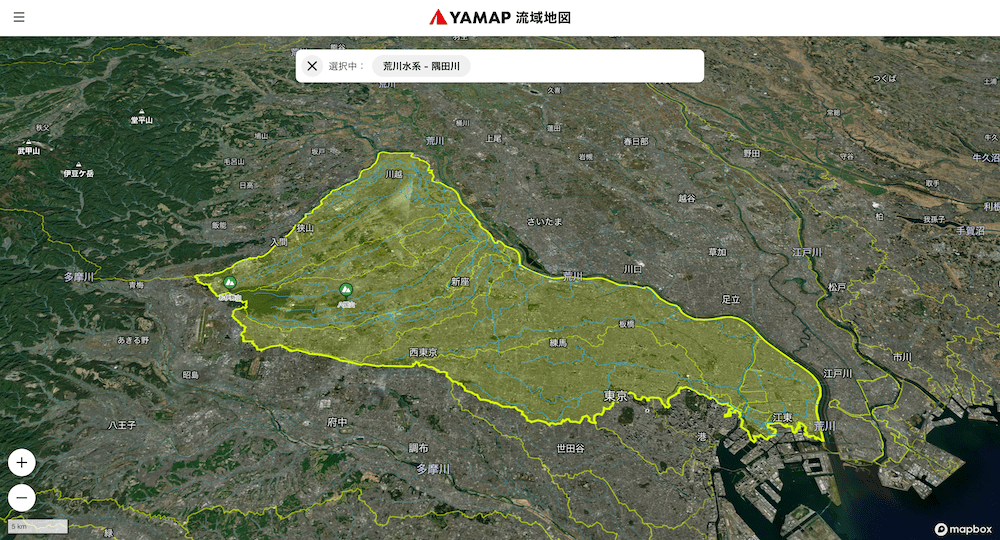

流域とは、雨水が集まる川が共通している地域のこと。「水の流れを基礎とした生命圏の区分」とも表現されるという(※)。これをオンラインの地図上で可視化し、各地域をクリックすると、その地域がどの川の水系に属するかが表示される仕組みになっている。2024年5月現在、日本国内の川を対象として利用可能だ。

「流域地図」ウェブサイトの地図上でクリックすると、選択した地域の流域を見ることができる

地図上の川をたどっていくと、源流である山の名前まで確認できる。これは登山アプリの会社が作成するからこその特徴だろう。同社は、その山々を「あなたの住む街に恵みをもたらしてくれる山であり、ふるさとの山」

であるとして、自分が住む地域の源流の山へ登ってみることを勧めているのだ。山頂からの景色だけではなく、日々暮らしを支える川の流れをたどる感覚も、いつもと違う登山の楽しみ方かもしれない。

同社代表の春山慶彦氏は、ウェブサイトにこんなメッセージを書き記している。

流域から広がる足もとの大地こそが地球であり、世界であり、次世代に残したい風景である。そのような価値観を抱きながら日々を懸命に生きることが何より素敵で、かけがえのないことなんだ。流域地図がその一助になればと願っています。

次に雨が降ったとき、少し考えてみよう。この水は地元の川に流れていき、海に行き着き、蒸発して雨となって山や街に戻ってくる。たとえ都市部に住んでいようとも、私たちはこの循環の一部を生きているのだ。「流域地図」はそんな自然のめぐりを、水という生命の流れとともに教えてくれる。

※ なぜ、いま、流域地図なのか?|YAMAP 流域地図

※本記事は、ハーチ株式会社が運営する「IDEASFORGOOD」からの転載記事となります。

【参照サイト】YAMAP 流域地図

【参照サイト】2 流域圏を意識した取組|環境省

【関連記事】「頂上まで登らなくてもいい」登山アプリYAMAPが示す、自分と地域のための新しい山登り文化

【関連記事】なぜクリエイティブな人たちは、源流域の川で遊ぶのか?川と神経の知られざる関係

最新記事 by Livhub 編集部 (全て見る)

- 【11/22-23開催】いのちをいただき、生き方を編み直す。「食の未来」を対話する旅 - 2025年11月5日

- 「夏のサントリーニ島はおすすめしません」仏・旅行会社が人気観光地を“ディスる”広告を出したワケ - 2025年7月3日

- オーバーツーリズムを超えて「人口過多」のバリ島。観光は悪なのか - 2025年6月25日

- 「原風景を守る」ための地域需要を。バリ島のハイパーローカルなレストラン - 2025年6月25日

- アジアの旅を、未来へつなぐ学びの場。GSTCとAgodaによるサステナブルツーリズム・アカデミーが開校 - 2025年6月25日