コロナ禍で宿泊業全体が大きな業績低下を被ったなか、GoToトラベル事業の開始などにより、一部地域では業績は回復しつつありました。

コロナ禍でも収益が出ていた民泊と、収益が伸びなかった物件の違いはどのような点にあるのでしょうか。

そこで本記事では、宿泊者数の各地域の統計をもとに、コロナ禍でも収益が出ていた民泊物件の特徴について検証していきます。

1.コロナ禍における観光客の動向

コロナショックの影響により、全国的に宿泊実績が大きく低下し、民泊を運営しているオーナーには厳しい状態が続いています。2回目の緊急事態宣言も発令され、コロナの終息時期も目途が立たない中で、廃業も相次いでいます。

しかし、GoToトラベル事業の開始などにより、宿泊業は一部地域では回復基調にあります。

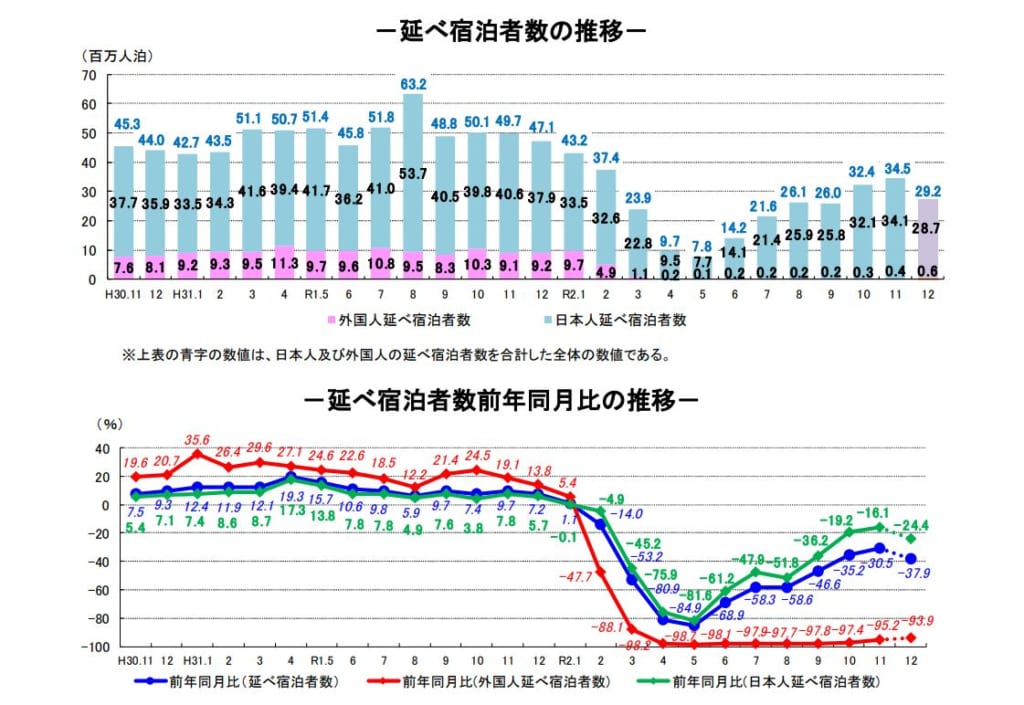

観光庁発表の「宿泊旅行統計調査 令和2年11月・第2次速報、令和2年12月・第1次速報」によると、11月までは延べ宿泊者数が徐々に回復し、前年同月比7割程度にまでなっていました。

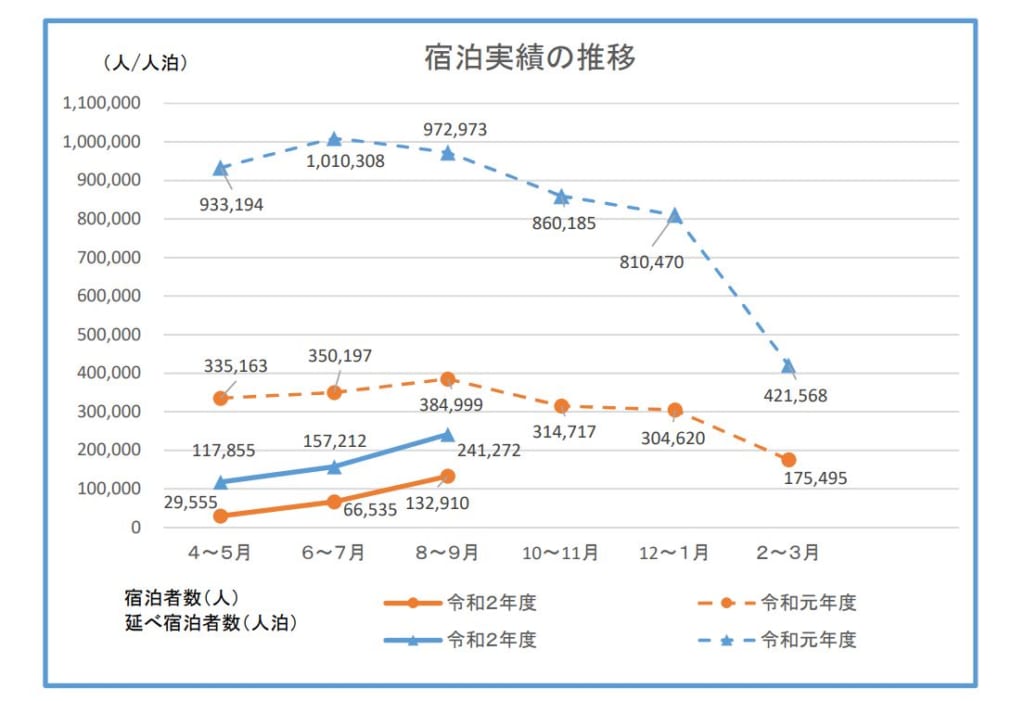

民泊(住宅宿泊事業法の事業者)に限ってみても、観光庁が発表した「住宅宿泊事業の宿泊実績について 令和2年8月―9月分」によると、8月~9月の民泊の宿泊者数は、全国平均で前年同期比の3分の1にまで回復しています。

このような数値は、一部地域ではコロナ禍でも収益が出ていた物件があることを示唆しているといえるでしょう。

2.宿泊者の統計による分析

コロナ禍では、地域によって感染者数に大きな違いがあったことなどから、地域によって宿泊需要にも大きな差が生じています。

宿泊者数が回復してきた地域と減少が大きい地域では、宿泊ニーズの回復にどのような差があったのか、また、宿泊者数の減少が大きい地域でも、宿泊ニーズのあった施設はどのような施設なのか、宿泊者数などのデータから分析していきます。

2-1.宿泊者数が回復してきた地域と減少が大きい地域

観光庁発表の「宿泊旅行統計調査 令和2年11月・第2次速報、令和2年12月・第1次速報」によると、令和2年11月の宿泊者数が前年と比較して高く、宿泊者数が回復してきた地域、減少が大きいままの地域は次のようになっています。

宿泊者数が回復してきた地域

| 地域 | 長崎県 | 山口県 | 秋田県 | 福島県 | 岩手県 |

|---|---|---|---|---|---|

| 前年同月比 | +2.4% | +1.5% | -4.0% | -4.9% | -6.7% |

宿泊者数の減少が大きい地域

| 地域 | 大阪府 | 東京都 | 沖縄県 | 北海道 | 千葉県 |

|---|---|---|---|---|---|

| 前年同月比 | -54.8% | -54.5% | -42.5% | -37.1% | -34.8% |

長崎県や山口県では、コロナ禍でも宿泊者数が増えていました。その他の宿泊者数が回復してきた地域をみると、いずれもコロナ感染者数が比較的少なかった地方部であるといえます。

反対に、コロナ感染者数が多かった地域と都市部の地域では、宿泊者数は大きく減少しています。

2-2.宿泊者数が回復してきた地域での施設タイプ別稼働率

次に、宿泊者数が回復してきた地域の宿泊施設のタイプ別稼働率は、どのような傾向がみられるでしょうか。それぞれ、全国平均と比較してみます。

| 旅館 | リゾートホテル | ビジネスホテル | シティホテル | 簡易宿所 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全国平均 | 39.3% | 47.5% | 55.0% | 49.5% | 17.0% |

| 長崎県 | 43.0% | 66.3% | 63.7% | 72.1% | 11.7% |

| 山口県 | 53.4% | 62.8% | 65.2% | 65.1% | 22.0% |

| 秋田県 | 46.1% | 50.2% | 61.3% | 74.9% | 9.7% |

| 福島県 | 45.0% | 48.0% | 61.1% | 57.3% | 24.3% |

| 岩手県 | 45.1% | 43.0% | 62.8% | 67.7% | 15.0% |

※観光庁「宿泊旅行統計調査 令和2年11月・第2次速報、令和2年12月・第1次速報」を参照

このようにみると、宿泊者数が回復してきた地域では、いずれの地域も、簡易宿所以外はすべての施設形態の稼働率がある程度高く回復してきているといえます。

観光地としても著名な長崎県は、シティホテルとリゾートホテルの稼働率が高いのが特徴的です。首都圏に近い福島県では、シティホテルの稼働率が高くなく、簡易宿所の稼働率が比較的高いといえます。

2-3.宿泊者数の減少が大きい地域での施設タイプ別稼働率

それでは、宿泊者数の減少が大きい地域の宿泊施設のタイプ別稼働率は、どのような傾向があるでしょうか。

| 旅館 | リゾートホテル | ビジネスホテル | シティホテル | 簡易宿所 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全国平均 | 39.3% | 47.5% | 55.0% | 49.5% | 17.0% |

| 大阪府 | 21.7% | 79.2% | 40.4% | 42.4% | 25.9% |

| 東京都 | 24.0% | 34.7% | 45.7% | 36.2% | 21.9% |

| 沖縄県 | 20.4% | 45.8% | 47.5% | 43.0% | 16.6% |

| 北海道 | 36.2% | 22.9% | 44.1% | 39.9% | 12.4% |

| 千葉県 | 32.7% | 59.1% | 55.1% | 59.8% | 16.6% |

※観光庁「宿泊旅行統計調査 令和2年11月・第2次速報、令和2年12月・第1次速報」を参照

このようにみると、コロナの影響が大きく、宿泊者数が大きく減少した地域でも、稼働率の高かった施設があることがわかります。

たとえば、大阪府のリゾートホテルの稼働率は突出して高く、千葉県でもリゾートホテルとシティホテルの稼働率は全国平均を上回っています。

リゾートホテルは、高級志向で様々なサービスが充実していることから、施設自体が旅行の目的ともなり得ます。GoToトラベルの割引きによる後押しもあり、コロナの影響が大きかった地域でも、堅調な宿泊ニーズがあったと考えられます。

3.コロナ禍で収益が出ている民泊の特徴

ここまでみてきた宿泊者の統計から、コロナ禍で収益が出ている施設の特徴について考えてみましょう。

コロナの感染者数が少なかった一部地域では、コロナによる宿泊者数の減少はそれほど大きくなく、どのような施設形態であっても宿泊ニーズは回復してきていたと考えられます。このような地域の民泊であれば、収益は出ていた可能性が高いといえます。

これに対して、コロナの感染者数が多かった地域でも、リゾートホテルのような施設では宿泊者数は堅調でした。このような地域の民泊では、その地域のニーズをとらえて、その施設自体が旅行の目的となりうるような、大きな差別化をおこなっているような施設でなければ、高い収益を上げることが困難である状況といえるでしょう。

まとめ

コロナ禍でも、感染者数の少ない地域では、全体的に宿泊者数は回復してきており、そのような地域の民泊では、収益が出ていると考えられます。

しかし、感染者数の多い地域では、宿泊者数は依然として大きく落ち込んだままであり、施設自体が旅行の目的となるような特徴的な施設でなければ、宿泊ニーズをつかんで収益を出すのは難しい言えるでしょう。

民泊事業の継続・新規開拓を検討するのであれば、新型コロナウイルスの影響や観光客の動向、政府による対策など様々な視点から慎重に検討していくことが重要です。

最新記事 by Livhub 編集部 (全て見る)

- 【11/22-23開催】いのちをいただき、生き方を編み直す。「食の未来」を対話する旅 - 2025年11月5日

- 「夏のサントリーニ島はおすすめしません」仏・旅行会社が人気観光地を“ディスる”広告を出したワケ - 2025年7月3日

- オーバーツーリズムを超えて「人口過多」のバリ島。観光は悪なのか - 2025年6月25日

- 「原風景を守る」ための地域需要を。バリ島のハイパーローカルなレストラン - 2025年6月25日

- アジアの旅を、未来へつなぐ学びの場。GSTCとAgodaによるサステナブルツーリズム・アカデミーが開校 - 2025年6月25日